今シーズン初実走 ― 2019年03月03日 22時03分10秒

今年の冬は異常である。3月に入ったばかりであるというのに、外は雪解けがどんどん進んで3月下旬頃の風景になっている。ときどきさらっと雪が降ることはあってもすぐに日中の日差しで解けてしまう。数日前から初実走を狙っていたが、インフルで体力がガックリ落ちたこともあって慎重に構えていた。インフルにかからなかったなら1週間前にはあちらこちら走り周り、初実走日の新記録を更新していたに違いない。2月に外を走るなど札幌では考えられないことだった。返す返すも口惜しいことをした。

本日、仕事から帰ってきて車庫で1時間三本ローラーで汗をかいた後、自宅周辺をぐるぐるまわってみた。幹線道路は乾燥もしくは、雪解け水でしぶきを上げている状態。自宅周辺はところどころまだ雪はあるが、支障はない。

三本ローラー練の効果なのか、急坂でもペダリングがぎっこんばったんにならずスムースに回せる。実に気持ちがよい。

このまま吹雪がなくて春を迎えるようであれば、来週あたりにはちょっとした距離を走ることができるかもしれない。

本日、仕事から帰ってきて車庫で1時間三本ローラーで汗をかいた後、自宅周辺をぐるぐるまわってみた。幹線道路は乾燥もしくは、雪解け水でしぶきを上げている状態。自宅周辺はところどころまだ雪はあるが、支障はない。

三本ローラー練の効果なのか、急坂でもペダリングがぎっこんばったんにならずスムースに回せる。実に気持ちがよい。

このまま吹雪がなくて春を迎えるようであれば、来週あたりにはちょっとした距離を走ることができるかもしれない。

張碓峠往復 ― 2019年03月11日 21時53分26秒

雪が降らない。毎年、シーズン契約で家の周囲の排雪を業者にお願いしているのだが、今年は2月中旬以降持って行く雪がない。数年前は、記録的大雪で排雪作業が追いつかないこともあった。雪の多寡にかかわらず料金は同じ。今年は元を取れずに終わりそうだ。

先週の月曜日は仕事が入って走ることができず、やっと今日、張碓峠まで往復走行となった。インフルエンザは治ったと思っても身体へのダメージは相当あるようで、昨日まで食欲がいまひとつであったり、やたらに眠くなったりが続いた。そんなわけで、体調がよければ朝里峠のトンネル手前あたりまでは走りたかったのだが、我慢することにした。

路面はほとんどドライで、雪解け水があってもお尻をぬらすほどではない。風は東からやや強く吹いていていて、おかげで小樽方向に向かうときは楽ちんだった。

毎年のシーズン初めがそうであるように、登り坂になると速度を上げることができない。ただ、これは三本ローラー練のおかげだと確信しているのだが、ペダリングが滑らかなのには少々驚いた。心肺と体幹さえしっかりできたら、昨年よりも速度が5%はアップするのではないかと密かに期待している。

自宅に戻ったら途端に雨がぱらついてきた。すぐにシャワーを浴びる。どんなに防寒装備しても足先と手の末端が冷える。熱いお湯をかけるとじんじんしてきた。

さて、今シーズンはなによりも事故なくけがなく安全に、そして楽しく走りたいものである。

先週の月曜日は仕事が入って走ることができず、やっと今日、張碓峠まで往復走行となった。インフルエンザは治ったと思っても身体へのダメージは相当あるようで、昨日まで食欲がいまひとつであったり、やたらに眠くなったりが続いた。そんなわけで、体調がよければ朝里峠のトンネル手前あたりまでは走りたかったのだが、我慢することにした。

路面はほとんどドライで、雪解け水があってもお尻をぬらすほどではない。風は東からやや強く吹いていていて、おかげで小樽方向に向かうときは楽ちんだった。

毎年のシーズン初めがそうであるように、登り坂になると速度を上げることができない。ただ、これは三本ローラー練のおかげだと確信しているのだが、ペダリングが滑らかなのには少々驚いた。心肺と体幹さえしっかりできたら、昨年よりも速度が5%はアップするのではないかと密かに期待している。

自宅に戻ったら途端に雨がぱらついてきた。すぐにシャワーを浴びる。どんなに防寒装備しても足先と手の末端が冷える。熱いお湯をかけるとじんじんしてきた。

さて、今シーズンはなによりも事故なくけがなく安全に、そして楽しく走りたいものである。

Circlotron2 その9 予備的完成編 ― 2019年03月11日 22時13分30秒

途中体調を崩したこともあって、このプロジェクトほとんど設計図はできて部品もそろっているのに、なかなか前に進まなかった。今日こそ集中するぞと思っても、机の前に座ると意欲がわかず、結局手をつけないまま床に入ることが何度もあった。

少し体調がよいときでも、2〜3工程をやって終わりということもしばしば。亀である。

初代Circlotronのときは、一気呵成に作り上げた気がする。というのは、Amazing Circlotronとして制作記事が発表されていて、それをまねればよかったので見通しは最初からついていたからだろう。実に気楽なモノだった。

しかし今回はそうはいかなかった。本音を言えば苦労の連続だった。GaNを何個も飛ばしただけでも精神的なプレッシャーは小さくない。当初は計画になかった保護回路を追加で設計製作することになり、システム全体が大幅に変更された。新しいことばかりなので、考えなければならないことが次から次へと出てくる。当初予想した作業量の数倍はかかったと思う。

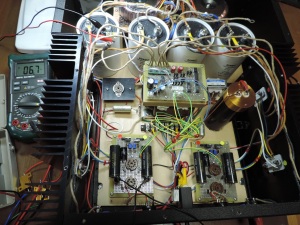

できあがってみると、SA-20のシャーシにぎりぎりにおさまった。こんなに窮屈になるとはちょっと予想していなかった。

写真は、終段のアイドル電流の設定を行っている様子。半固定抵抗の値が小さすぎたようでmaxで67mAにしかなっていない。固定抵抗を追加して700mAになるように改造する。

アイドリング電流が小さいので断言はまだできないが、現状においてはスイッチオン直後のアイドリング電流は安定し、スピーカー端子のDC漏れはほとんどゼロ付近にとどまり、揺るぎも小さい。これはよい兆候だ。

今日の作業はここまで。

少し体調がよいときでも、2〜3工程をやって終わりということもしばしば。亀である。

初代Circlotronのときは、一気呵成に作り上げた気がする。というのは、Amazing Circlotronとして制作記事が発表されていて、それをまねればよかったので見通しは最初からついていたからだろう。実に気楽なモノだった。

しかし今回はそうはいかなかった。本音を言えば苦労の連続だった。GaNを何個も飛ばしただけでも精神的なプレッシャーは小さくない。当初は計画になかった保護回路を追加で設計製作することになり、システム全体が大幅に変更された。新しいことばかりなので、考えなければならないことが次から次へと出てくる。当初予想した作業量の数倍はかかったと思う。

できあがってみると、SA-20のシャーシにぎりぎりにおさまった。こんなに窮屈になるとはちょっと予想していなかった。

写真は、終段のアイドル電流の設定を行っている様子。半固定抵抗の値が小さすぎたようでmaxで67mAにしかなっていない。固定抵抗を追加して700mAになるように改造する。

アイドリング電流が小さいので断言はまだできないが、現状においてはスイッチオン直後のアイドリング電流は安定し、スピーカー端子のDC漏れはほとんどゼロ付近にとどまり、揺るぎも小さい。これはよい兆候だ。

今日の作業はここまで。

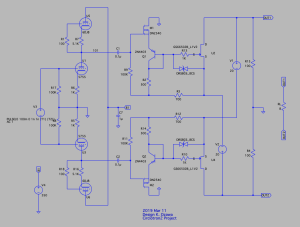

Circlotron2 その10 アンプ回路図編 ― 2019年03月11日 22時38分56秒

Circlotron2 その11 アンプ回路図改訂編 ― 2019年03月14日 17時38分59秒

バッファに使った縦型MOSFETであるDN2540の入力容量の影響で周波数帯域が制限されてしまう課題について。

手元にはたまたまLND150があって、入力容量が小さいのはいいのだが、VgsーId特製グラフの第二象限でのVgsの値が(マイナス側に)大きくないため、残念ながら今回の用途には使えない。

記事を書いた後で対策を考えていたら、カスコード接続という手があったことを思いだした。これなら改造も簡単。幸いにして空きスペースがある。ついでに安全のためにゲートストッパー(寄生発振防止抵抗)も入れておく。

シミュレーションによれば、周波数帯域は1MHz/-3dBが期待でき、カスコードなしに比べておよそ10倍にのびるようだ。

手元にはたまたまLND150があって、入力容量が小さいのはいいのだが、VgsーId特製グラフの第二象限でのVgsの値が(マイナス側に)大きくないため、残念ながら今回の用途には使えない。

記事を書いた後で対策を考えていたら、カスコード接続という手があったことを思いだした。これなら改造も簡単。幸いにして空きスペースがある。ついでに安全のためにゲートストッパー(寄生発振防止抵抗)も入れておく。

シミュレーションによれば、周波数帯域は1MHz/-3dBが期待でき、カスコードなしに比べておよそ10倍にのびるようだ。

最近のコメント