eBay オークション ― 2007年02月03日 19時35分53秒

SA-20のレストアとして使うために、電解コンデンサを探している。オリジナルはマロリーの75V 25,000μFが4個搭載されている。新品で買うと経済的にきついので、新古品を探しているのだが、日本のオークション市場ではなかなか出品されない。

そこでeBayを覗いてみると、コンデンサの種類の多さに驚いた。そこで見つけたのが、Cornell Dubilierの80V 35,000μFが4個で$56。日本までの送料を尋ねたら、$38.8という。送料を含めても、日本で買うよりはかなり格安だ。

そういえば、Cornell DubilierのコンデンサはサブシステムのDACに使っていた。最近までどこのメーカーか知らなかったが、すっかり身近になってきた。

来週前半には落札できるかどうかわかる予定。

そこでeBayを覗いてみると、コンデンサの種類の多さに驚いた。そこで見つけたのが、Cornell Dubilierの80V 35,000μFが4個で$56。日本までの送料を尋ねたら、$38.8という。送料を含めても、日本で買うよりはかなり格安だ。

そういえば、Cornell DubilierのコンデンサはサブシステムのDACに使っていた。最近までどこのメーカーか知らなかったが、すっかり身近になってきた。

来週前半には落札できるかどうかわかる予定。

出力段コンデンサの交換 ― 2007年02月03日 19時46分16秒

CREEのダイオードに入れ換えてからは、前に張り出してくる音楽のリズムにすっかり入れ込んでしまっている。

ところが、少し冷静になって耳を澄ますと、何か聞こえてはならない刺激が聞こえてくることに気がついた。純粋な音楽の中に、わずかに濁りが見え隠れする。どこが原因なのかといろいろなことを想像する。

でもやっぱり一番気がかりなのは、出力段の大型電解コンデンサである。まだこれには手をつけていなくてオリジナルのままなのだ。音が良ければ、変えなくてもいいのではと、少したかをくくっていたが、そうもいかなくなってきたようだ。周りが良くなればなるほど、システムの弱点がますます明らかになる。その法則が働いているようだ。

電圧増幅段とヒータ周りの電解コンを交換したとき、その音の変化に驚いたものだった。やっぱり、出力段のコンデンサの影響もかなりあるものと考えなければならないだろう。

別のコラムでも書いたが、今海外オークションを通じてとうのコンデンサを入手しようと計画している。困ったのは、コンデンサの直径が一回り細くなってしまうこと。固定の仕方に何か工夫が必要なようだ。

ところが、少し冷静になって耳を澄ますと、何か聞こえてはならない刺激が聞こえてくることに気がついた。純粋な音楽の中に、わずかに濁りが見え隠れする。どこが原因なのかといろいろなことを想像する。

でもやっぱり一番気がかりなのは、出力段の大型電解コンデンサである。まだこれには手をつけていなくてオリジナルのままなのだ。音が良ければ、変えなくてもいいのではと、少したかをくくっていたが、そうもいかなくなってきたようだ。周りが良くなればなるほど、システムの弱点がますます明らかになる。その法則が働いているようだ。

電圧増幅段とヒータ周りの電解コンを交換したとき、その音の変化に驚いたものだった。やっぱり、出力段のコンデンサの影響もかなりあるものと考えなければならないだろう。

別のコラムでも書いたが、今海外オークションを通じてとうのコンデンサを入手しようと計画している。困ったのは、コンデンサの直径が一回り細くなってしまうこと。固定の仕方に何か工夫が必要なようだ。

抵抗ートランスI/V変改回路 Ver.3.2/Ver.3.3 ― 2007年02月05日 19時28分01秒

もう一度、I/V変換回路を見直してみた。前回まではこれが決定版のように言っていたけれど、冷静に時間をかけて考えていくと、欠点が見え始めてきた。

これまでサブシステムはVer.2.2を標準としてきた。一番大きな特徴は一次側を20KΩ、二次側を200Ωとして電圧変換比で言えば、10:1としてきたことだ。つまり、トランスでわざわざ減衰させているのだ。しかし、これまでの経験から言うと、いたずらに信号レベルを下げると実在感が薄くなることがある。信号レベルはできる限り高く維持しておくのが原則。

しかしこれまでの状態だと、一旦減衰させた信号をアンプでまた増幅させるという二度手間になることさえある。

そこで、トランスの一次と二次を正常な状態に戻すことにした。そのとき考えなければならない問題は、R1を一次側に入れるかそれとも二次側に入れるかということである。

予備実験をしたところ、一次側に入れるのが正解であることがわかった。このトランスのDCRは、一次側で33Ω、二次側ではなんと4.2KΩもある。使い方に注意しないと思いもよらない損失になってしまうのだ。

二次側にR1を入れると、損失がかなり大きくなる。14dBもの損失を招く場合もあった。このときの音を聴くと、全体が腰高で、弦の音も汚くて聴いていられない。

そういう訳なので、二次側のDCRによる損失をできるだけ小さく抑えるためにはアンプも可能な限り入力インピーダンスを大きくしなければならない。今までは、入力インピーダンスが数百Ω程度でも問題ないと考えていたが、これは間違いだった。そこで今回は、スケルトン抵抗を二本シリーズに使って18KΩとした。本当はもっと高くしたいところだ。

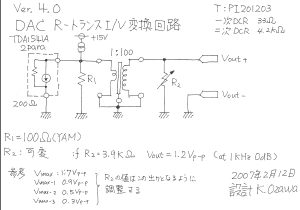

以上の考察を経て、写真にあるような回路に変更した。R1の値は二種類試した。

(1)Ver.3.2 R1=51Ω(デール

(2)Ver.3.3 R1=100Ω(YAM)

音はやはりVer.3.3の方に軍配が上がる。3.2でも良いのだが、どこか物足りなく感じるときがある。Ver.3.3にすると音が前に出てくる。ベースの音階が明瞭で、音楽のリズムが楽しくなる。また全体の音のバランスも自然で品位がある。YAM抵抗が使えるのも大きい、やはりデールとは格が違う。気になっていた刺激音もだいぶ小さくなったように思う。

トランスの扱いにはだいぶ手こずってきたが、DCRがこれだけ大きいとかなり扱いにくいものであることがわかってきた。調べてみると優秀なトランスはDCRも二桁程度低いようだ。やはりいつか別のトランスを試すべきだろうか。

なお、図中のa点、b点の電圧は、1KHz,0dBの信号を加えたときのピークtoピークの電圧である。 Ver.3.3を見てみると、一次側で460mVp-pで二次側が3.2Vp-pとなっている。本来なら、4.6Vp-pにならなければならないはずだ。この差が損失となる。計算すると-2.6dB程度になる。これが気がかりだ。

これまでサブシステムはVer.2.2を標準としてきた。一番大きな特徴は一次側を20KΩ、二次側を200Ωとして電圧変換比で言えば、10:1としてきたことだ。つまり、トランスでわざわざ減衰させているのだ。しかし、これまでの経験から言うと、いたずらに信号レベルを下げると実在感が薄くなることがある。信号レベルはできる限り高く維持しておくのが原則。

しかしこれまでの状態だと、一旦減衰させた信号をアンプでまた増幅させるという二度手間になることさえある。

そこで、トランスの一次と二次を正常な状態に戻すことにした。そのとき考えなければならない問題は、R1を一次側に入れるかそれとも二次側に入れるかということである。

予備実験をしたところ、一次側に入れるのが正解であることがわかった。このトランスのDCRは、一次側で33Ω、二次側ではなんと4.2KΩもある。使い方に注意しないと思いもよらない損失になってしまうのだ。

二次側にR1を入れると、損失がかなり大きくなる。14dBもの損失を招く場合もあった。このときの音を聴くと、全体が腰高で、弦の音も汚くて聴いていられない。

そういう訳なので、二次側のDCRによる損失をできるだけ小さく抑えるためにはアンプも可能な限り入力インピーダンスを大きくしなければならない。今までは、入力インピーダンスが数百Ω程度でも問題ないと考えていたが、これは間違いだった。そこで今回は、スケルトン抵抗を二本シリーズに使って18KΩとした。本当はもっと高くしたいところだ。

以上の考察を経て、写真にあるような回路に変更した。R1の値は二種類試した。

(1)Ver.3.2 R1=51Ω(デール

(2)Ver.3.3 R1=100Ω(YAM)

音はやはりVer.3.3の方に軍配が上がる。3.2でも良いのだが、どこか物足りなく感じるときがある。Ver.3.3にすると音が前に出てくる。ベースの音階が明瞭で、音楽のリズムが楽しくなる。また全体の音のバランスも自然で品位がある。YAM抵抗が使えるのも大きい、やはりデールとは格が違う。気になっていた刺激音もだいぶ小さくなったように思う。

トランスの扱いにはだいぶ手こずってきたが、DCRがこれだけ大きいとかなり扱いにくいものであることがわかってきた。調べてみると優秀なトランスはDCRも二桁程度低いようだ。やはりいつか別のトランスを試すべきだろうか。

なお、図中のa点、b点の電圧は、1KHz,0dBの信号を加えたときのピークtoピークの電圧である。 Ver.3.3を見てみると、一次側で460mVp-pで二次側が3.2Vp-pとなっている。本来なら、4.6Vp-pにならなければならないはずだ。この差が損失となる。計算すると-2.6dB程度になる。これが気がかりだ。

抵抗ートランスI/V変換回路 Ver.3.4 ― 2007年02月07日 21時10分59秒

反転入力アンプの入力インピーダンスが低いのが気にかかっていた。このインピーダンスをもっと高くできれば、トランスを入れることによる損失を抑えることができるはずである。

探してみると、ないと思っていたスケルトンの50KΩが見つかった。早速これに入れ換えてみた。最初は、トランスがある基板の方に取り付けてみた。ところが、てきめんに発振し始める。困ったことになったと思ったが、もしかして反転入力の場合、入力抵抗はFETのG(ゲート)に近接して取り付けるべきなのかもしれないと気がついた。ゲートが高インピーダンスになっていて、信号を拾いやすいのかもしれない。

そこで、抵抗をゲートのそばにもってきたところ、一発で安定するようになった。

信号電圧をオシロで見てみると、やはり高くなっている。損失はまだ少しあるが、だいぶ改善されてきている。計算してみると、だいたい-1.3dBである。

音を聴いてみた。やっぱり今までがかなり無理をしていた音だと一聴してわかる。回路が悲鳴を上げていたようだ。それで耳障りな音がしていたのかもしれない。

今回の定数にすると、音に無理がなく聴いていても緊張しない。ボリュームをどんどん上げてもうるさく感じない。ますます自然に聞こえる。ドン・ジョバンニでも歌手の実在感が増して、もっともっと長く聴いていたくなる。感動がより強くなる。

当面、これが最終決定版になりそうである。たぶん。

探してみると、ないと思っていたスケルトンの50KΩが見つかった。早速これに入れ換えてみた。最初は、トランスがある基板の方に取り付けてみた。ところが、てきめんに発振し始める。困ったことになったと思ったが、もしかして反転入力の場合、入力抵抗はFETのG(ゲート)に近接して取り付けるべきなのかもしれないと気がついた。ゲートが高インピーダンスになっていて、信号を拾いやすいのかもしれない。

そこで、抵抗をゲートのそばにもってきたところ、一発で安定するようになった。

信号電圧をオシロで見てみると、やはり高くなっている。損失はまだ少しあるが、だいぶ改善されてきている。計算してみると、だいたい-1.3dBである。

音を聴いてみた。やっぱり今までがかなり無理をしていた音だと一聴してわかる。回路が悲鳴を上げていたようだ。それで耳障りな音がしていたのかもしれない。

今回の定数にすると、音に無理がなく聴いていても緊張しない。ボリュームをどんどん上げてもうるさく感じない。ますます自然に聞こえる。ドン・ジョバンニでも歌手の実在感が増して、もっともっと長く聴いていたくなる。感動がより強くなる。

当面、これが最終決定版になりそうである。たぶん。

抵抗ートランスI/V変換回路 Ver.4.0 感動です ― 2007年02月12日 20時58分07秒

今日は、私のオーディオライフにとってエポックメイキングな一日になるだろう。このブログを書いている(打っている)手も心なしか震えているように思う。

今まで、I/V変換後には必ずバッファーと音量調整をかねてアンプが必要だと思いこんでいた。このアンプの位相補正量の最適値を探そうと今日一日やっきになっていたのだ。しかしその努力がすべて水の泡になってしまうとは。。。

ことの次第はこうである。かれこれ数十回も位相補正のCやRを取り替えながら、100KHzの方形はを入力し、アンプの出力波形を見ていた。なんどやっても波形はきれいにならず、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが収まらない。こんなところで妥協するしかないかとあきらめ、音質を確認するためにCDを聴くことにした。ところがI/Vコンバータのスイッチを入れるのを忘れて、そのままCDを演奏させてしまった。メインアンプのスイッチは当然入っている。

驚いたことに音が出てきた。もちろん小さな音。ところが、それそれは実に美しい音なのだ。思わず聞き惚れてしまった。アンプなしで音が出たのである。

これがヒントとなった。もしかすると、トランスの出力をそのままメインアンプに流すことができるのではないか。そう考えた。

いっぽう不安もある。「DACの出力をダイレクトでメインアンプに接続しても、薄っぺらな音になり、つまらない音楽しか出てこない。バッファアンプは必ず必要である」これが世の常識である。

しかしあの幻の音を聴いたとき、決断した。数分後には、トランスとバッファアンプをはずしてしまい、トランスの二次側と出力ピンを半田付けし終わっていた。

問題は音量調整をどうするかである。トランス二次側に可変抵抗器を入れるのはさすがに躊躇した。もしかすると世界にはこのようなアイデアをすでに実行している人がいるのではないか。そう思いついて、早速ネットで検索してみた。いた。次の所に詳しい記事が掲載されている。あのK&K Audioと関係があるようだ。ルンダールのトランスも使っている。

http://www.raleighaudio.com/RAKK_dac_articles.htm

同じことを目指している人がいた。俄然、確信がわいてくる。二次側にはとりあえず3.9kΩのスケルトン抵抗を並列に接続して適度な音量が得られるようにした。回路図を掲載しておく。バージョンはとうとうVer4.0に上がった。

それで出てきた音はどうだったか。抵抗のエージングがされていないので、最初の一音で全体が高い方に偏っていることがすぐにわかった。その点では、まだ正確な判定はできない。しかし、そんなことはどうでもいい。ドン・ジョバンニの歌手たちが、かくもこれほど表情豊かに歌っていたのかと感激した。ホールの空気感、残響が澄み切っている。これを聴くと、今までどれだけ電気アンプによって情報が削り取られていたのかと、驚きあきれてしまった。位相補正をどうするかなどということがばからしい。

どんなにすばらしいアンプであっても、ないほうが良いに決まっている。「音の良いアンプ」など存在しない。○○式アンプであろうとこの原則から逃れることはできない。こうなるど、メインシステムのWE真空管を使ったI/Vコンバータもきれいさっぱり未練がなくなった。

トランスというものは本当にすばらしい素子である。今まで、トランスは悪であると「洗脳」され、音の入り口から出口までトランスを入れないことを信条としてきた。

佐久間氏のように最先端のオーディオから見ればまるで化石のような回路を追究しているように思っていたけれど、実は物事の本質をきちんと見つめておられる方であったのだ。つくずく私は遠回りをしてきてしまった。

アンプを通さずにトランスだけを通過した音は、どのように表現したらよいだろうか。何か低く圧迫するような天井がはずされて、星空が見えるようになったと言うべきだろうか。それとも、油滴がもうもうと舞うようなどろどろした空気が一掃されて、乾いた涼しい空気が部屋を満たしていると言うべきか。粉塵と油で汚れていた窓ガラスを開け放したようなと言うべきか。

ふすまを隔てた隣でパソコンに向かっていた妻が、音をふすま越しに聞きながら「すごい音になった」と言ってくれた。これはうれしかった。

とりあえずは、スマートな音量調整の方法を見つけることが緊急の課題である。

今まで、I/V変換後には必ずバッファーと音量調整をかねてアンプが必要だと思いこんでいた。このアンプの位相補正量の最適値を探そうと今日一日やっきになっていたのだ。しかしその努力がすべて水の泡になってしまうとは。。。

ことの次第はこうである。かれこれ数十回も位相補正のCやRを取り替えながら、100KHzの方形はを入力し、アンプの出力波形を見ていた。なんどやっても波形はきれいにならず、オーバーシュート、アンダーシュート、リンギングが収まらない。こんなところで妥協するしかないかとあきらめ、音質を確認するためにCDを聴くことにした。ところがI/Vコンバータのスイッチを入れるのを忘れて、そのままCDを演奏させてしまった。メインアンプのスイッチは当然入っている。

驚いたことに音が出てきた。もちろん小さな音。ところが、それそれは実に美しい音なのだ。思わず聞き惚れてしまった。アンプなしで音が出たのである。

これがヒントとなった。もしかすると、トランスの出力をそのままメインアンプに流すことができるのではないか。そう考えた。

いっぽう不安もある。「DACの出力をダイレクトでメインアンプに接続しても、薄っぺらな音になり、つまらない音楽しか出てこない。バッファアンプは必ず必要である」これが世の常識である。

しかしあの幻の音を聴いたとき、決断した。数分後には、トランスとバッファアンプをはずしてしまい、トランスの二次側と出力ピンを半田付けし終わっていた。

問題は音量調整をどうするかである。トランス二次側に可変抵抗器を入れるのはさすがに躊躇した。もしかすると世界にはこのようなアイデアをすでに実行している人がいるのではないか。そう思いついて、早速ネットで検索してみた。いた。次の所に詳しい記事が掲載されている。あのK&K Audioと関係があるようだ。ルンダールのトランスも使っている。

http://www.raleighaudio.com/RAKK_dac_articles.htm

同じことを目指している人がいた。俄然、確信がわいてくる。二次側にはとりあえず3.9kΩのスケルトン抵抗を並列に接続して適度な音量が得られるようにした。回路図を掲載しておく。バージョンはとうとうVer4.0に上がった。

それで出てきた音はどうだったか。抵抗のエージングがされていないので、最初の一音で全体が高い方に偏っていることがすぐにわかった。その点では、まだ正確な判定はできない。しかし、そんなことはどうでもいい。ドン・ジョバンニの歌手たちが、かくもこれほど表情豊かに歌っていたのかと感激した。ホールの空気感、残響が澄み切っている。これを聴くと、今までどれだけ電気アンプによって情報が削り取られていたのかと、驚きあきれてしまった。位相補正をどうするかなどということがばからしい。

どんなにすばらしいアンプであっても、ないほうが良いに決まっている。「音の良いアンプ」など存在しない。○○式アンプであろうとこの原則から逃れることはできない。こうなるど、メインシステムのWE真空管を使ったI/Vコンバータもきれいさっぱり未練がなくなった。

トランスというものは本当にすばらしい素子である。今まで、トランスは悪であると「洗脳」され、音の入り口から出口までトランスを入れないことを信条としてきた。

佐久間氏のように最先端のオーディオから見ればまるで化石のような回路を追究しているように思っていたけれど、実は物事の本質をきちんと見つめておられる方であったのだ。つくずく私は遠回りをしてきてしまった。

アンプを通さずにトランスだけを通過した音は、どのように表現したらよいだろうか。何か低く圧迫するような天井がはずされて、星空が見えるようになったと言うべきだろうか。それとも、油滴がもうもうと舞うようなどろどろした空気が一掃されて、乾いた涼しい空気が部屋を満たしていると言うべきか。粉塵と油で汚れていた窓ガラスを開け放したようなと言うべきか。

ふすまを隔てた隣でパソコンに向かっていた妻が、音をふすま越しに聞きながら「すごい音になった」と言ってくれた。これはうれしかった。

とりあえずは、スマートな音量調整の方法を見つけることが緊急の課題である。

最近のコメント