Dynaco MK3の改造(3) ― 2017年08月23日 22時03分53秒

Dynaco MK3の改造(4) ― 2017年08月23日 22時20分24秒

改造前の姿。今回片チャンネル分だけ作業を進め、これで結果がよかったらもう片チャンネルの作業も行うという段取りである。

基板をはずすとともに、切り出したアルミ板を利用してノイトリック・コネクタをプリアンプ電源ソケットをはずした穴に取り付ける。面倒な作業でも、アンプの顔が出来上がると疲れも吹っ飛ぶ。

電源スイッチは、改造前はおもちゃのようなものがついていたのをアムトランスで売っているサーキットプレテクターIBP-1に交換した。

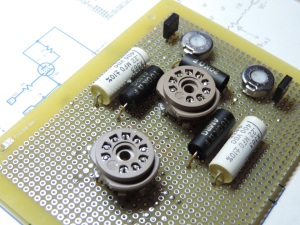

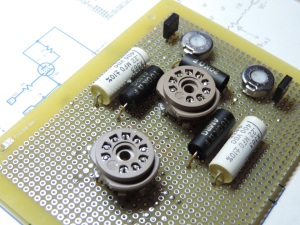

新しく作り上げた基板には、初段回路と固定バイアス回路が載っている。回路図の中に多数の抵抗があるのに、基盤の上では意外に少なく見えるのは、消費電力が小さな抵抗はすべて表面実装型を使ったためである。真空管アンプだからと言って大型抵抗を使わなければならない必然性は私には感じられないのでこうなった。

大型抵抗はアムトランスのAMRGで、KT88のグリッド抵抗はVishay、カップリング・コンデンサはASCである。コンデンサについては耐圧がギリギリなので、近い将来これをオイルコンに交換する予定である。

私には珍しく今回一発で正常動作となった。写真は、完成して出力段のプレート電流を調整している様子。各部の電圧をチェックすると、ほぼシミュレーションどおりになっているのでほっとした。

実を言うとここ数ヶ月間、ホイールは壊れるは、初歩的なミスでパワーアンプ手段のGaN MOS-FETを壊すは、職場のディスプレイが寿命で壊れたりと続いていたので、ちょっと自信を喪失していた。なので、モニターSPをつないで、無事に音が出たときはそれだけでうれしくなった。ちなみに使用したSPは、先週職場から引き上げてきたばかりのYAMAHA NS-10M PROである。

いままでこのSPを使ってできたばかりのアンプをモニターしたことはない。おまけに片チャンネルのモノラルでの試聴になるので比較は難しいが、濃い音がすることだけはわかった。ドライブ力もすばらしく、小型のブックシェルフSPを手玉に取ってしまっている。これはすばらしい。使用している真空管は初段はCounterpointマークの6DJ8。KT88とGZ-34はいずれも中国製で一番安いもの。それでこの音か。改造前の音と大違いである。

もっと若いときにこの音に出会っていたら、おそらく真空管アンプ党になっていただろう。不幸なことに (と、今は思うのだが)最初に出会ったのがK式の半導体アンプだった。それ以来、徹底的に洗脳されてしまったために、プリアンプまでは真空管式を使っていたが、出力トランス付きの真空管パワーアンプだけは手を出すチャンスがなかった。

この音を聴くまでGaN を使ったサークロトロンには絶対の自信があった。しかし、もしかしてこの改造アンプのほうが音が良いかも?うれしいやら、寂しいやら。複雑な心境。いずれ正式対決することになるだろう。

この音を確認したので、安心して新品のKT88を注文できる。整流管も何が良いか調べていこう。

今後の課題は、やはり電源トランスのうなりである。シャーシと共振して音が大きくなっているらしいということはわかったのだが、スピーカーに耳を近づけるとブーンと低い音が聞こえる。おそらく、電源トランスからのフラックスを出力トランスが拾っているのではないか。もしそうなら、根本解決は、電源トランスを外部に引き出すしかなさそうである。ちょっと面倒だが、それをするだけの価値はあるだろうと踏んでいる。

基板をはずすとともに、切り出したアルミ板を利用してノイトリック・コネクタをプリアンプ電源ソケットをはずした穴に取り付ける。面倒な作業でも、アンプの顔が出来上がると疲れも吹っ飛ぶ。

電源スイッチは、改造前はおもちゃのようなものがついていたのをアムトランスで売っているサーキットプレテクターIBP-1に交換した。

新しく作り上げた基板には、初段回路と固定バイアス回路が載っている。回路図の中に多数の抵抗があるのに、基盤の上では意外に少なく見えるのは、消費電力が小さな抵抗はすべて表面実装型を使ったためである。真空管アンプだからと言って大型抵抗を使わなければならない必然性は私には感じられないのでこうなった。

大型抵抗はアムトランスのAMRGで、KT88のグリッド抵抗はVishay、カップリング・コンデンサはASCである。コンデンサについては耐圧がギリギリなので、近い将来これをオイルコンに交換する予定である。

私には珍しく今回一発で正常動作となった。写真は、完成して出力段のプレート電流を調整している様子。各部の電圧をチェックすると、ほぼシミュレーションどおりになっているのでほっとした。

実を言うとここ数ヶ月間、ホイールは壊れるは、初歩的なミスでパワーアンプ手段のGaN MOS-FETを壊すは、職場のディスプレイが寿命で壊れたりと続いていたので、ちょっと自信を喪失していた。なので、モニターSPをつないで、無事に音が出たときはそれだけでうれしくなった。ちなみに使用したSPは、先週職場から引き上げてきたばかりのYAMAHA NS-10M PROである。

いままでこのSPを使ってできたばかりのアンプをモニターしたことはない。おまけに片チャンネルのモノラルでの試聴になるので比較は難しいが、濃い音がすることだけはわかった。ドライブ力もすばらしく、小型のブックシェルフSPを手玉に取ってしまっている。これはすばらしい。使用している真空管は初段はCounterpointマークの6DJ8。KT88とGZ-34はいずれも中国製で一番安いもの。それでこの音か。改造前の音と大違いである。

もっと若いときにこの音に出会っていたら、おそらく真空管アンプ党になっていただろう。不幸なことに (と、今は思うのだが)最初に出会ったのがK式の半導体アンプだった。それ以来、徹底的に洗脳されてしまったために、プリアンプまでは真空管式を使っていたが、出力トランス付きの真空管パワーアンプだけは手を出すチャンスがなかった。

この音を聴くまでGaN を使ったサークロトロンには絶対の自信があった。しかし、もしかしてこの改造アンプのほうが音が良いかも?うれしいやら、寂しいやら。複雑な心境。いずれ正式対決することになるだろう。

この音を確認したので、安心して新品のKT88を注文できる。整流管も何が良いか調べていこう。

今後の課題は、やはり電源トランスのうなりである。シャーシと共振して音が大きくなっているらしいということはわかったのだが、スピーカーに耳を近づけるとブーンと低い音が聞こえる。おそらく、電源トランスからのフラックスを出力トランスが拾っているのではないか。もしそうなら、根本解決は、電源トランスを外部に引き出すしかなさそうである。ちょっと面倒だが、それをするだけの価値はあるだろうと踏んでいる。

自転車近況 ― 2017年08月23日 22時57分23秒

8月は、なんやかんやあって結局2日間しか休みが取れていない。その2日も、家のメンテンナンス工事に費やしたので、長距離走はできないままである。

走られない理由は他にもあって、からだの深いところに疲れが残り、それでモチベーションが低下しているせいもある。毎週、2〜3回、小林峠を登って帰ってくるコースでは体への負担が大きいのかもしれない。大量の汗を書き、鉄分も失われる。知らない間に貧血気味になっていた可能性もある。あわてて毎日鉄分を補給することにした。

そんな中で楽しいこともあった。

小林峠は最近急速に野生化しているらしく、2回に1回の割合で狐に遭遇する。

この間、道路上に5匹がたむろしているのを見たときはさすがに驚いた。行動パターンを観察していると、1匹は親であとは子どもたちのようである。親は「早く森に隠れなさい」と言うのだが、子どもたちは好奇心旺盛でこちらをじっと見て、森に隠れようとしない。なかにはぞろぞろついてくるものもいる。

この中の何匹が生き残っていけるのだろう。雨が降ったりすると、ふとあのキツネたちのことを思い出したりする。

走られない理由は他にもあって、からだの深いところに疲れが残り、それでモチベーションが低下しているせいもある。毎週、2〜3回、小林峠を登って帰ってくるコースでは体への負担が大きいのかもしれない。大量の汗を書き、鉄分も失われる。知らない間に貧血気味になっていた可能性もある。あわてて毎日鉄分を補給することにした。

そんな中で楽しいこともあった。

小林峠は最近急速に野生化しているらしく、2回に1回の割合で狐に遭遇する。

この間、道路上に5匹がたむろしているのを見たときはさすがに驚いた。行動パターンを観察していると、1匹は親であとは子どもたちのようである。親は「早く森に隠れなさい」と言うのだが、子どもたちは好奇心旺盛でこちらをじっと見て、森に隠れようとしない。なかにはぞろぞろついてくるものもいる。

この中の何匹が生き残っていけるのだろう。雨が降ったりすると、ふとあのキツネたちのことを思い出したりする。

Dynaco MK3の改造(5) ― 2017年08月24日 13時42分36秒

MacのソフトであるSignalSuiteとSignalScopeを使って、歪率を測定してみた。正確な歪率を得るには細かな設定が必要だが、深く追い込んでいない。異常動作していないことを確認するのが目的なので、数値はあくまでも目安として見る。

なお、信号はMacからデジタルで出力し、途中のDACと13D2ラインアンプを経由して被測定アンプに入力される。なので、それらの影響を受ける。なおかつ、被測定アンプの出力はMac内蔵のADCを使ってデジタル化されるので、それらの精度にも影響を受ける。

10KHzについても測定したかったのだが、サンプリング精度が荒すぎて意味のある数値を得られなかった。

KT88のアイドリング電流は50mAに設定している。 1KHzの歪率は素直に変化している。ただ、10Wを越えた時点でいったん数値が低くなる理由は不明。

100Hzの歪率が1KHzにくらべて1桁も数値がよい理由もわからない。

なお、信号はMacからデジタルで出力し、途中のDACと13D2ラインアンプを経由して被測定アンプに入力される。なので、それらの影響を受ける。なおかつ、被測定アンプの出力はMac内蔵のADCを使ってデジタル化されるので、それらの精度にも影響を受ける。

10KHzについても測定したかったのだが、サンプリング精度が荒すぎて意味のある数値を得られなかった。

KT88のアイドリング電流は50mAに設定している。 1KHzの歪率は素直に変化している。ただ、10Wを越えた時点でいったん数値が低くなる理由は不明。

100Hzの歪率が1KHzにくらべて1桁も数値がよい理由もわからない。

Dynaco MK3の改造(6) 歪率再測定 ― 2017年08月25日 22時17分12秒

前回の測定はあまりに不自然な数値がでてしまい、どこかに見落としがあるに違いない。もう一度測定し直してみた。

SignalScopeの機能として用意されているFFTの設定のなかでWindow Typeというのがある。調べてみると、目的に合わせて選ばなければ誤差大きくなるらしい。ここはFlat Topにした。Average TypeはLinearを選んだがこちらは自信がない。それから入力の周波数とFFTの基準周波数とをきちんと合わせる。

グラフを見るとなんとなくそれらしい形になっている。

それでも一般によく見る歪率のグラフに比べると、どこかぎこちない変化に見える。DACとラインアンプ経由で測定しているので、精度としてはどうもここあたりが限界のようだ。

発振器を直接被測定アンプに入力すればこんなことにはならないはずだ。ただ、そのためにはアンバランス→バランス変換アンプを用意しなければならない。

余談であるが、グラフでは最大出力が20Wとなっている。ゲインが若干低いためこうなっているが、実力としてはまだまだ余裕があるようである。

SignalScopeの機能として用意されているFFTの設定のなかでWindow Typeというのがある。調べてみると、目的に合わせて選ばなければ誤差大きくなるらしい。ここはFlat Topにした。Average TypeはLinearを選んだがこちらは自信がない。それから入力の周波数とFFTの基準周波数とをきちんと合わせる。

グラフを見るとなんとなくそれらしい形になっている。

それでも一般によく見る歪率のグラフに比べると、どこかぎこちない変化に見える。DACとラインアンプ経由で測定しているので、精度としてはどうもここあたりが限界のようだ。

発振器を直接被測定アンプに入力すればこんなことにはならないはずだ。ただ、そのためにはアンバランス→バランス変換アンプを用意しなければならない。

余談であるが、グラフでは最大出力が20Wとなっている。ゲインが若干低いためこうなっているが、実力としてはまだまだ余裕があるようである。

最近のコメント