現在の音 ― 2016年06月27日 20時19分42秒

これまで短期間のうちにいろいろな変更を加えてきた。自分でも忘れそうなのでメモ代わりに書くと。。

1)ロシア製水晶発振器ГК154-П-Тを投入

2)水晶発振器用レギュレータをTaylor Follower型に置き換える

3)DAC、パワーアンプ電圧増幅段の整流ダイオードをInfineonに置き換え

4)パワーアンプの終段用電源の整流ダイオードをInfineonに置き換え

前の変更によるエージンが終わらないうちに、次の変更を加えたので、どれがどの程度音に影響を与えているか、正確には判断できなくなった。

とはいえ、それぞれが素晴らしい効果をもたらしているとの確信はある。本当は水晶発振器ГК154-П-Тの単独での効果を評価して、もし素晴らしければもっと皆さんにアピールしたかったのだが、そこのところは妻の使っているサブシステムで再評価する予定である。

さて、上記の四つの対策をしたからにはさぞかし素晴らしい音が出てくるに違いないと、日夜エージングに励んだ。ところが、予想に反して音が良くならない。良くなる途中で足踏み状態になり、それ以上改善されない。これには困った。何か原因があるはずだ。

こんなときは勘だけが頼りである。結局、アナログコンピュータが出した結論は、DAC用レギュレータの交換である。問題はボルテージ型レギュレータにあると見た。ではなぜこれまで問題が顕在化しなかったのか。おそらく、CREEのダイオードでは問題がマスクされていたのが、Infineonに変えることでマスクされていたものが取り払われたのではないか。

もしこの仮説が当たっているなら、次のようにも言えることになる。InfineonのSiCSBDは、システムのアラをさらけ出すほどの能力がある。もしInfineonに入れ替えて問題が起きたなら、それはInfineonのせいではなく、システムの他の箇所に問題がある可能性がある。ゆめゆめ注意なされますように。

さて、レギュレータを入れ替えて音はどうなったか。ずばり正解だった。空間が晴れ晴れして開放的、かつ躍動的。陳腐な表現になって申し訳ないが、CDにこんな音が録音されていたのか、という驚きの連続。それも1950年代の古い録音でも同じである。

例によって、バイロイト祝祭歌劇場でのライブ録音によるワーグナーを聴いてみる。舞台、観客席、ホール、これまでと空間の構築が違う。なによりも歌手の声と空間の響きが違う。こんなに細かい音まで拾って録音されていたのかと、新鮮な発見の連続である。

いけない。少し興奮しすぎたかもしれない。まだエージングは24時間も経過していない。これから時間をかけて評価していこう。

1)ロシア製水晶発振器ГК154-П-Тを投入

2)水晶発振器用レギュレータをTaylor Follower型に置き換える

3)DAC、パワーアンプ電圧増幅段の整流ダイオードをInfineonに置き換え

4)パワーアンプの終段用電源の整流ダイオードをInfineonに置き換え

前の変更によるエージンが終わらないうちに、次の変更を加えたので、どれがどの程度音に影響を与えているか、正確には判断できなくなった。

とはいえ、それぞれが素晴らしい効果をもたらしているとの確信はある。本当は水晶発振器ГК154-П-Тの単独での効果を評価して、もし素晴らしければもっと皆さんにアピールしたかったのだが、そこのところは妻の使っているサブシステムで再評価する予定である。

さて、上記の四つの対策をしたからにはさぞかし素晴らしい音が出てくるに違いないと、日夜エージングに励んだ。ところが、予想に反して音が良くならない。良くなる途中で足踏み状態になり、それ以上改善されない。これには困った。何か原因があるはずだ。

こんなときは勘だけが頼りである。結局、アナログコンピュータが出した結論は、DAC用レギュレータの交換である。問題はボルテージ型レギュレータにあると見た。ではなぜこれまで問題が顕在化しなかったのか。おそらく、CREEのダイオードでは問題がマスクされていたのが、Infineonに変えることでマスクされていたものが取り払われたのではないか。

もしこの仮説が当たっているなら、次のようにも言えることになる。InfineonのSiCSBDは、システムのアラをさらけ出すほどの能力がある。もしInfineonに入れ替えて問題が起きたなら、それはInfineonのせいではなく、システムの他の箇所に問題がある可能性がある。ゆめゆめ注意なされますように。

さて、レギュレータを入れ替えて音はどうなったか。ずばり正解だった。空間が晴れ晴れして開放的、かつ躍動的。陳腐な表現になって申し訳ないが、CDにこんな音が録音されていたのか、という驚きの連続。それも1950年代の古い録音でも同じである。

例によって、バイロイト祝祭歌劇場でのライブ録音によるワーグナーを聴いてみる。舞台、観客席、ホール、これまでと空間の構築が違う。なによりも歌手の声と空間の響きが違う。こんなに細かい音まで拾って録音されていたのかと、新鮮な発見の連続である。

いけない。少し興奮しすぎたかもしれない。まだエージングは24時間も経過していない。これから時間をかけて評価していこう。

Taylor Follower型レギュレータ 決定版 ― 2016年06月27日 20時53分39秒

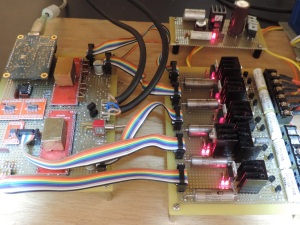

今回DACに投入したレギュレータの回路図を掲載する。

F+, F-, S+, S-は四線式でターゲット基板と結ぶことを表す。

実機では、R13はターゲットの必要電流に合わせて変更している。

このレギュレータの特徴は、音に極めて影響の大きい抵抗の数が少ないことと、出力コンデンサの容量が一般のものよりも極端に小さいことにある。

常識では、出力コンデンサは10uF以上を使うことが多く、それだけコンデンサの支配力が強くなるはずだ。出力にこれだけ大きな容量をもってくるということは、レギュレータの動作が不安定であるとも言える。音に対して影響が大きいはずである。

R1とR13はVishayのVAR抵抗を使っている。

なお保護回路は実装していないので、出力のショートは禁物である。

F+, F-, S+, S-は四線式でターゲット基板と結ぶことを表す。

実機では、R13はターゲットの必要電流に合わせて変更している。

このレギュレータの特徴は、音に極めて影響の大きい抵抗の数が少ないことと、出力コンデンサの容量が一般のものよりも極端に小さいことにある。

常識では、出力コンデンサは10uF以上を使うことが多く、それだけコンデンサの支配力が強くなるはずだ。出力にこれだけ大きな容量をもってくるということは、レギュレータの動作が不安定であるとも言える。音に対して影響が大きいはずである。

R1とR13はVishayのVAR抵抗を使っている。

なお保護回路は実装していないので、出力のショートは禁物である。

最近のコメント