改良型+5Vレギュレーター ― 2005年08月31日 13時21分20秒

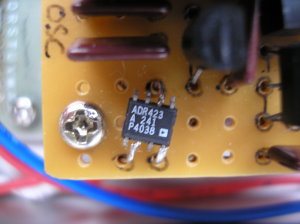

ツェナーダイオードの代わりに電圧リファレンス素子ADR423を使ったレギュレーターの姿。あっけなく動作した。あらかじめ、予備実験をしておいたのが功を奏した。

金田式アンプに精通されている方が見ればすぐにわかると思うが、部品の配置が少しオリジナルと違う。ADR423の位置を確保するために一穴分だけずらす必要があった。

金田式アンプに精通されている方が見ればすぐにわかると思うが、部品の配置が少しオリジナルと違う。ADR423の位置を確保するために一穴分だけずらす必要があった。

その結果 ― 2005年08月31日 13時30分14秒

改良型レギュレーターを発振回路に接続した。なお、1S1588タイプのレギュレーターは、コンパレーターの電源にまわした。

その結果はどうか。今までの仮説が正しかったことが音で証明された。音がスピーカーの全面に飛び出してくる。音楽が熱く迫ってくる。かつて、アナログプレーヤーで聞くことのできた音の傾向に近くなってきた。大正解。同じボリューム位置なのに、音量が大きくなった感じがする。

これでツェナーダイオードの弱点がはっきりした。ADR423の効果は圧倒的である。こうなると他の部分にも早く使いたくなる。

その結果はどうか。今までの仮説が正しかったことが音で証明された。音がスピーカーの全面に飛び出してくる。音楽が熱く迫ってくる。かつて、アナログプレーヤーで聞くことのできた音の傾向に近くなってきた。大正解。同じボリューム位置なのに、音量が大きくなった感じがする。

これでツェナーダイオードの弱点がはっきりした。ADR423の効果は圧倒的である。こうなると他の部分にも早く使いたくなる。

この方法はだめだった ― 2005年08月31日 13時36分25秒

誰しも考えるのが、高価なADR423を節約する方法だろう。例えば、複数のレギュレーターを一個の素子でまかなうことができないかと考える。で、やってみた。

3台のレギュレーターに対して1個の素子から基準電圧を配分させてみた。3台のレギュレーターはそれぞれ、発振回路、コンパレーター、リクロック回路に接続されている。

結果。音は滑らかになったが、音量が小さくなった。ボリュームを上げても、エネルギー管が薄く遠くから聞こえる感じにしかならない。音が奥に引っ込んでしまった。とにかく音がつまらない。全く使い物にならない。

この素子は負荷を多くしてはならない、という結論を得た。おそらく、複数の負荷をかける場合は、バッファをいれるなどの対策をすべきなのだろう。

LClockの回路も確かにバッファを通して、複数のレギュレーターに接続されている。どれだけ検討に検討を加えた回路なのか、それまでの困難さが見えてくるような気がする。まじめに設計された回路なのだ。

3台のレギュレーターに対して1個の素子から基準電圧を配分させてみた。3台のレギュレーターはそれぞれ、発振回路、コンパレーター、リクロック回路に接続されている。

結果。音は滑らかになったが、音量が小さくなった。ボリュームを上げても、エネルギー管が薄く遠くから聞こえる感じにしかならない。音が奥に引っ込んでしまった。とにかく音がつまらない。全く使い物にならない。

この素子は負荷を多くしてはならない、という結論を得た。おそらく、複数の負荷をかける場合は、バッファをいれるなどの対策をすべきなのだろう。

LClockの回路も確かにバッファを通して、複数のレギュレーターに接続されている。どれだけ検討に検討を加えた回路なのか、それまでの困難さが見えてくるような気がする。まじめに設計された回路なのだ。

最近のコメント