13D2 バッファー アンプ ― 2023年12月04日 20時40分41秒

MUSES72323電子ボリューム。

いつものことであるが、聴いているうちに不満が募ってきた。どこか堅くて、望むような音楽の楽しさが遠のいてもどかしい。MUSES72323が悪いのではない。バッファー無しでパワーアンプと直結したとき、ゲインは小さいけれど素晴らしい素質があることを感じていた。

ということはMUSES72323の出力につながれているバッファーが怪しくなる。これまMOS-FET DN2540によるソースフォロワとしていた。大幅に手を加えることなく、比較的容易に実現できるという理由で採用しただけで、音を聴いて判断したわけではなかった。ようは手を抜いたということで、やっぱりこういうところはきちんと詰めておかなければならない。

それでどうするか、である。

やはりきちんと真空管で実現したい。しかし、単なるカソードフォロワでは、200Ωのインピーダンスをバランス出力でドライブできない。もちろん音は出てくるだろうが、こんな場合大抵どこか無理した音しか出てこない。

次なるアイデアは、真空管とトランジスタの組み合わせ。これならば完全にドライブできる。ただ、半導体はなるべく使わないという主旨に反する。しかし他によい案が浮かばない。結局これで行くことにした。

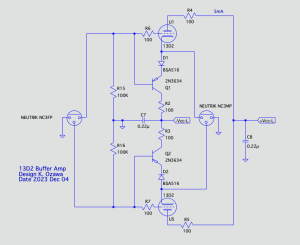

まずはバッファの回路図から。 続いて電源部。ひさしぶりにWE412Aを使う。この真空管には是非頑張って欲しい。 半導体を使わざるを得ないとしても、できるだけ影響を排除したいという身勝手な目標をかかげ、部品箱をあさったら2N3634が見つかった。メタルキャンタイプで、驚いたことにいまでも生産されていて、Mouserでは1,400円ほどの価格である。おまけに金足という豪華な造り。いったいどんな用途に使われるのだろうか。内部を開けてみたわけではないが、相当精密につくられていることは予想できる。これを13D2の相手方に選んだ.。

2N3634の姿。 シャーシは以前ラインアンプとして使っていたものを流用。そのときは中華製のテフロンソケットを我慢して使っていたが、信頼性は皆無。MT管用などは接触不良ばかり起こすのですぐにゴミ箱に捨てたほど。そこで、これを機に念願の山本音響工芸のテフロンソケットを使用することにした。ただソケット径が違うので穴は開け直し。これもまた楽し。

配線途中の様子。 そして昨夜完成。そこで終了となって、きょう試運転開始。すでに各ブロックの動作試験は済んでいるので問題なく音が出てきた。

そして昨夜完成。そこで終了となって、きょう試運転開始。すでに各ブロックの動作試験は済んでいるので問題なく音が出てきた。

正面の姿。 さて、音はどうなったか。

さて、音はどうなったか。

エージングはこれから。しかし今の段階で完全に勝負がついたとわかる。ますます空間が広くなり、そこへ中身がぎっしりと詰まった濃密な音楽が充満する。加えて弦のなんと美しいこと。生きていることは素晴らしいと思える瞬間。しばし至福のときを過ごす。

ただこれは今の時点の感想で、エージングが進んだら平凡な音になるということは何度も経験したので、最終判断はしばらくしてからにする。

いつものことであるが、聴いているうちに不満が募ってきた。どこか堅くて、望むような音楽の楽しさが遠のいてもどかしい。MUSES72323が悪いのではない。バッファー無しでパワーアンプと直結したとき、ゲインは小さいけれど素晴らしい素質があることを感じていた。

ということはMUSES72323の出力につながれているバッファーが怪しくなる。これまMOS-FET DN2540によるソースフォロワとしていた。大幅に手を加えることなく、比較的容易に実現できるという理由で採用しただけで、音を聴いて判断したわけではなかった。ようは手を抜いたということで、やっぱりこういうところはきちんと詰めておかなければならない。

それでどうするか、である。

やはりきちんと真空管で実現したい。しかし、単なるカソードフォロワでは、200Ωのインピーダンスをバランス出力でドライブできない。もちろん音は出てくるだろうが、こんな場合大抵どこか無理した音しか出てこない。

次なるアイデアは、真空管とトランジスタの組み合わせ。これならば完全にドライブできる。ただ、半導体はなるべく使わないという主旨に反する。しかし他によい案が浮かばない。結局これで行くことにした。

まずはバッファの回路図から。 続いて電源部。ひさしぶりにWE412Aを使う。この真空管には是非頑張って欲しい。 半導体を使わざるを得ないとしても、できるだけ影響を排除したいという身勝手な目標をかかげ、部品箱をあさったら2N3634が見つかった。メタルキャンタイプで、驚いたことにいまでも生産されていて、Mouserでは1,400円ほどの価格である。おまけに金足という豪華な造り。いったいどんな用途に使われるのだろうか。内部を開けてみたわけではないが、相当精密につくられていることは予想できる。これを13D2の相手方に選んだ.。

2N3634の姿。 シャーシは以前ラインアンプとして使っていたものを流用。そのときは中華製のテフロンソケットを我慢して使っていたが、信頼性は皆無。MT管用などは接触不良ばかり起こすのですぐにゴミ箱に捨てたほど。そこで、これを機に念願の山本音響工芸のテフロンソケットを使用することにした。ただソケット径が違うので穴は開け直し。これもまた楽し。

配線途中の様子。

正面の姿。

エージングはこれから。しかし今の段階で完全に勝負がついたとわかる。ますます空間が広くなり、そこへ中身がぎっしりと詰まった濃密な音楽が充満する。加えて弦のなんと美しいこと。生きていることは素晴らしいと思える瞬間。しばし至福のときを過ごす。

ただこれは今の時点の感想で、エージングが進んだら平凡な音になるということは何度も経験したので、最終判断はしばらくしてからにする。

13D2 バッファー アンプ(改訂) ― 2023年12月13日 21時49分48秒

前回のバッファーアンプ、音は良かったのだがひとつだけ大きな欠点があった。

MUSES72323は、入力も出力もDC成分があるものをつないではならない。DC成分があると音量切り替え時にノイズが発生してしまうから。なのでそういう場合はコンデンサを入れてDCをカットしなければならない.

前回のバッファ、予想はされたことではあったけれど、やはりノイズが出てしまった。音量調整しなければノイズは聞こえないといっても、使ってみるとわかるがこれが大きなストレスとなる。

ということで、対策をすることにした。

途中経過を省略して、まず回路図から。 続いて電源部も前回の絵には一部ミスがあったので改めて載せる。 改訂の要点は一つ。2N3634単独使用から、2SA726とのダーリントン接続にしたこと。

その理由。2N3634のhfeは50前後。Ic=5mAだからIb=100uAとなる。ベースに20KΩの抵抗がつながればVb=2Vとなる。これがMUSES72323にかかるDC成分となりノイズを発生させる原因となった。

(補足:20KΩはMUSES72323のデータシートに記載された入力抵抗値。2SA726のベースにつながれている100KΩは入力オープン時にグリッドがオープンになることを防ぐために入れてあるものなので、計算には20KΩを使うのが正しい)

ならばIbを小さくすればこの現象を回避できることになる。ダーリントン接続ならば、2SA726のhfe=250とすればVb=8mV程度になる計算。実測ではこれが2mVとなった。実際にMUSES72323につないでみると、まったくノイズは出ない。

欠点としては、半導体の使用数が増えたこと。

いまのところ、ダーリントン接続にする前と比べて大きな変化はないと感じているがもう少し聴き込んでみたい。

最後に実装の様子。 ダーリントン接続されたトランジスタ群。 そしてシャーシ裏の様子。真ん中に銅箔で巻かれたフィルムコンデンサが四本並んでいる(DCカット用)。これは現在撤去している。 最後に出力電圧について。回路図を見ておわかりのとおり、出力電圧は+1.2Vとなっていてゼロではない。わがシステムでは、パワーアンプがすべてトランスによるバランス受けなのでDC成分があっても問題とはならない。

ホット・コールド間の電位差も微小で数mV以下に納まっているし、ドリフトもほとんどない。半導体の選別をきちんとしたこともそうだが、一番は13D2の双極が非常によくそろっているおかげである。

MUSES72323は、入力も出力もDC成分があるものをつないではならない。DC成分があると音量切り替え時にノイズが発生してしまうから。なのでそういう場合はコンデンサを入れてDCをカットしなければならない.

前回のバッファ、予想はされたことではあったけれど、やはりノイズが出てしまった。音量調整しなければノイズは聞こえないといっても、使ってみるとわかるがこれが大きなストレスとなる。

ということで、対策をすることにした。

途中経過を省略して、まず回路図から。 続いて電源部も前回の絵には一部ミスがあったので改めて載せる。 改訂の要点は一つ。2N3634単独使用から、2SA726とのダーリントン接続にしたこと。

その理由。2N3634のhfeは50前後。Ic=5mAだからIb=100uAとなる。ベースに20KΩの抵抗がつながればVb=2Vとなる。これがMUSES72323にかかるDC成分となりノイズを発生させる原因となった。

(補足:20KΩはMUSES72323のデータシートに記載された入力抵抗値。2SA726のベースにつながれている100KΩは入力オープン時にグリッドがオープンになることを防ぐために入れてあるものなので、計算には20KΩを使うのが正しい)

ならばIbを小さくすればこの現象を回避できることになる。ダーリントン接続ならば、2SA726のhfe=250とすればVb=8mV程度になる計算。実測ではこれが2mVとなった。実際にMUSES72323につないでみると、まったくノイズは出ない。

欠点としては、半導体の使用数が増えたこと。

いまのところ、ダーリントン接続にする前と比べて大きな変化はないと感じているがもう少し聴き込んでみたい。

最後に実装の様子。 ダーリントン接続されたトランジスタ群。 そしてシャーシ裏の様子。真ん中に銅箔で巻かれたフィルムコンデンサが四本並んでいる(DCカット用)。これは現在撤去している。 最後に出力電圧について。回路図を見ておわかりのとおり、出力電圧は+1.2Vとなっていてゼロではない。わがシステムでは、パワーアンプがすべてトランスによるバランス受けなのでDC成分があっても問題とはならない。

ホット・コールド間の電位差も微小で数mV以下に納まっているし、ドリフトもほとんどない。半導体の選別をきちんとしたこともそうだが、一番は13D2の双極が非常によくそろっているおかげである。

最近のコメント