三本ローラー あれから一年 ― 2020年01月08日 17時28分37秒

今シーズンは気温は平年並みだと思うが、記録的な少雪で驚く。12月は、幹線道路は乾燥していることが多く、何度走ろうと思ったことか。ただ、妻から「気が狂っている」と言われるし、一昨年の事故のこともあったので、さすがに自重した。

初雪はかなり早く、11月中旬に降ったので昨シーズンはそのときがクローズとなり、例年よりも早めに自転車を降りた。

そこで普段のトレーニングは三本ローラーとなる。

これを入手したのが2018年の年の暮れ。年が明けて正月から乗り始めたのだが、ローラーの上で踊らされっぱなしで、何度か脱輪して痛い目にあったこともあった。

それでもなんとかバランスをとれるようになってくると、固定ローラーでは味わえない面白さを覚えるようになった。よく「体幹が大事」と言われても、どうやったら体幹を鍛えられるのか、素人には難しい。ところが三本ローラーに乗ると、バランスを取るために強制的に体幹を意識させられる。このことをとおして、ただ力まかせでペダルを回していても乗り越えられないものがあることがわかり、今ではすっかり固定ローラー・トレーニング懐疑論者になってしまった。

ところでYouTubeを覗くと、三本ローラーの上で手放しペダリングしているのがアップされていて、いつか自分もああなりたいものだと一つの目標にしていた。

最初の頃は、片手を離すのさえおぼつかず、ダウンチューブのボトルをとるのも冷や汗ものだった。

やっと最近になって両手を完全に離してペダルを回せるようになった。が、まだ安定走行にはほど遠く、数分が限界。

今年の目標は、三本ローラー上でジャージを着替えられるようになることかな。

初雪はかなり早く、11月中旬に降ったので昨シーズンはそのときがクローズとなり、例年よりも早めに自転車を降りた。

これを入手したのが2018年の年の暮れ。年が明けて正月から乗り始めたのだが、ローラーの上で踊らされっぱなしで、何度か脱輪して痛い目にあったこともあった。

それでもなんとかバランスをとれるようになってくると、固定ローラーでは味わえない面白さを覚えるようになった。よく「体幹が大事」と言われても、どうやったら体幹を鍛えられるのか、素人には難しい。ところが三本ローラーに乗ると、バランスを取るために強制的に体幹を意識させられる。このことをとおして、ただ力まかせでペダルを回していても乗り越えられないものがあることがわかり、今ではすっかり固定ローラー・トレーニング懐疑論者になってしまった。

ところでYouTubeを覗くと、三本ローラーの上で手放しペダリングしているのがアップされていて、いつか自分もああなりたいものだと一つの目標にしていた。

最初の頃は、片手を離すのさえおぼつかず、ダウンチューブのボトルをとるのも冷や汗ものだった。

やっと最近になって両手を完全に離してペダルを回せるようになった。が、まだ安定走行にはほど遠く、数分が限界。

今年の目標は、三本ローラー上でジャージを着替えられるようになることかな。

Laptech水晶発振器 矩形波変換回路の検討 ― 2020年01月10日 21時59分28秒

その後、I様からいろいろアドバイスをいただき、あれこれ思案することとなった。

そもそものきっかけは、矩形波変換回路をいじっていたときのことである。ここはPOTATO社の74GU04が使われている。電源は動作確認を優先したのでとりあえず単一電池二本で済ませた。で、きちんと動作した。ところがそのうちに電池の電圧が低くなるにつれて音が悪くなってきた。音が堅くなるのである。新しい電池に換えたら元の音に戻った。それがヒントになった。

どうも矩形波変換回路は予想以上に音に影響を与えるらしい。そこで電池二本で済ますのはやめて、定電圧回路を入れることにした。使ったのはLT3042。

やってみると音がしっかりとして効果が確認できた。しかし、天地がひっくり返るほどの変化ではなかった。

次に考えたのはクロックの伝送方法である。

従来は発振回路側で矩形波に変換し、これを同軸ケーブルを通してDDCに送っていた。しかし矩形波は、ご存じのように奇数次の高調波の広範囲な重ね合わせで成り立っている。立ち上がり時間が短くなればなるほどそれがどんどん高い周波数に及んでいく。それを同軸ケーブルで送るのだから、伝送途中に外部からノイズが入れば、容易に位相雑音が増大することが予想される。

ならば矩形波で伝送するのは止めて正弦波で送ってみたらどうか。差動出力にしてノイズへの耐性を上げる手もあるが、それは将来の検討課題にする。今回はまずシングルにして同軸ケーブルを採用する。

まず考えたのは、いっそのこと正弦波のままでクロック入力すること。ところが残念なが発振器の振幅が1.6Vppくらいしかなく、このままでは小さすぎる。問題は、位相雑音を加えないアンプをつくる自信がないこと。

そこでこうした。

1)発振器本体には手を加えない。

2)その代わりにFETを使ったバッファをいれて、S(ソース)をそのまま同軸ケーブルの出力とする。

3)DDCの直近に矩形波変換回路をもってくる。使ったのはLTC6957。データシートによればこれから出力される矩形波の立ち上がり時間は300pSとある。

4)LTC6957の電源にはLTC3042を使う。

5)バッファの出力は実験によって1KΩで受ける。この抵抗はLTC6957の直近に配置する。

昨日、部品がそろったので一気に組み上げた。できあがったときには夜の11時をまわっていた。いつもなら寝る時間だが、我慢ができず音を聴いてみた。

同じ発振回路なのに、これまでとは全く違う。最近は何をしてもヒットになるのは珍しく打率が低迷していたが、ひさびさの大ホームランである。これで矩形波変換回路の重要性と、正弦波伝送にメリットがあることが証明されたように思う。

まずはバッファの出力点における波形を観測する。

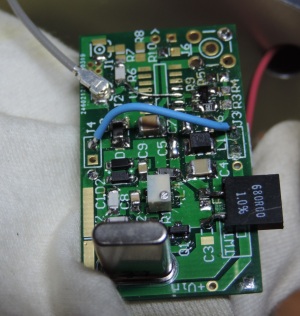

次に発振回路の様子。オーブン未実装。矩形波変換部のパターンのところにFET BF513を載せた。

次にLTC6957の様子。向こうに小さく見える。この基板をI2SoverUSBの背中に載せ、外部クロック入力端子に短距離で接続できるようにした。

今回はまだ試作段階なので、いくつか手を入れたいところがある。とにかくエージングでどこまで音が変わっていくのか、楽しみである。

そもそものきっかけは、矩形波変換回路をいじっていたときのことである。ここはPOTATO社の74GU04が使われている。電源は動作確認を優先したのでとりあえず単一電池二本で済ませた。で、きちんと動作した。ところがそのうちに電池の電圧が低くなるにつれて音が悪くなってきた。音が堅くなるのである。新しい電池に換えたら元の音に戻った。それがヒントになった。

どうも矩形波変換回路は予想以上に音に影響を与えるらしい。そこで電池二本で済ますのはやめて、定電圧回路を入れることにした。使ったのはLT3042。

やってみると音がしっかりとして効果が確認できた。しかし、天地がひっくり返るほどの変化ではなかった。

次に考えたのはクロックの伝送方法である。

従来は発振回路側で矩形波に変換し、これを同軸ケーブルを通してDDCに送っていた。しかし矩形波は、ご存じのように奇数次の高調波の広範囲な重ね合わせで成り立っている。立ち上がり時間が短くなればなるほどそれがどんどん高い周波数に及んでいく。それを同軸ケーブルで送るのだから、伝送途中に外部からノイズが入れば、容易に位相雑音が増大することが予想される。

ならば矩形波で伝送するのは止めて正弦波で送ってみたらどうか。差動出力にしてノイズへの耐性を上げる手もあるが、それは将来の検討課題にする。今回はまずシングルにして同軸ケーブルを採用する。

まず考えたのは、いっそのこと正弦波のままでクロック入力すること。ところが残念なが発振器の振幅が1.6Vppくらいしかなく、このままでは小さすぎる。問題は、位相雑音を加えないアンプをつくる自信がないこと。

そこでこうした。

1)発振器本体には手を加えない。

2)その代わりにFETを使ったバッファをいれて、S(ソース)をそのまま同軸ケーブルの出力とする。

3)DDCの直近に矩形波変換回路をもってくる。使ったのはLTC6957。データシートによればこれから出力される矩形波の立ち上がり時間は300pSとある。

4)LTC6957の電源にはLTC3042を使う。

5)バッファの出力は実験によって1KΩで受ける。この抵抗はLTC6957の直近に配置する。

昨日、部品がそろったので一気に組み上げた。できあがったときには夜の11時をまわっていた。いつもなら寝る時間だが、我慢ができず音を聴いてみた。

同じ発振回路なのに、これまでとは全く違う。最近は何をしてもヒットになるのは珍しく打率が低迷していたが、ひさびさの大ホームランである。これで矩形波変換回路の重要性と、正弦波伝送にメリットがあることが証明されたように思う。

まずはバッファの出力点における波形を観測する。

次に発振回路の様子。オーブン未実装。矩形波変換部のパターンのところにFET BF513を載せた。

次にLTC6957の様子。向こうに小さく見える。この基板をI2SoverUSBの背中に載せ、外部クロック入力端子に短距離で接続できるようにした。

今回はまだ試作段階なので、いくつか手を入れたいところがある。とにかくエージングでどこまで音が変わっていくのか、楽しみである。

測定機器の限界 ― 2020年01月11日 22時05分28秒

発振器に深入りしていくとどうしてもしっかりとした測定機器が必須となる。と同時に、測定技術も要求される。

これまで周波数帯域200MHzのデジタルオシロと同じく400MHz帯域のパッシブ・プローブを使ってなんとかしのいできた。もちろんプローブのグランドは最短を心がけたつもり。

しかし被測定回路の周波数が50MHz近傍で、立ち上がり時間も1nsecを切るような高速波形が相手では、動いていることくらいは確認できても、正しく波形を観測しようとするなら大いに役不足である。

このあたりの事情については、観測機器メーカーが親切にアプリケーションノーとして出しており、その中でもたまたま目にしたアジレントの資料によれば、立ち上がり時間1.6nSecの波形を正確に観測するためには600MHz帯域のオシロスコープが必要とあった。500pSecに至っては1.4GHzが必要とあった。POTATOのロジックICはもちろんのこと、LTC6957の出力波形など正確に測れるはずもなし。

とは言え、矩形波の観測は無理でも正弦波の観測なら手持ちの機器でもなんとかなるのが慰めである。ただ一つ、高インピーダンス回路の測定だけはできるようにしたい。

そのためにはアクティブ・プローブがどうしても必要となるが、値段を見たら市販品を買うのは躊躇する。

いっそのこと自作しようかとも考えたが、私のような人間は他にもいるに違いないと思い、eBayを探したらdiyキットとして売られていた。自分で作る手間を考えたらこれは安い。早速、注文した。

これまで周波数帯域200MHzのデジタルオシロと同じく400MHz帯域のパッシブ・プローブを使ってなんとかしのいできた。もちろんプローブのグランドは最短を心がけたつもり。

しかし被測定回路の周波数が50MHz近傍で、立ち上がり時間も1nsecを切るような高速波形が相手では、動いていることくらいは確認できても、正しく波形を観測しようとするなら大いに役不足である。

このあたりの事情については、観測機器メーカーが親切にアプリケーションノーとして出しており、その中でもたまたま目にしたアジレントの資料によれば、立ち上がり時間1.6nSecの波形を正確に観測するためには600MHz帯域のオシロスコープが必要とあった。500pSecに至っては1.4GHzが必要とあった。POTATOのロジックICはもちろんのこと、LTC6957の出力波形など正確に測れるはずもなし。

とは言え、矩形波の観測は無理でも正弦波の観測なら手持ちの機器でもなんとかなるのが慰めである。ただ一つ、高インピーダンス回路の測定だけはできるようにしたい。

そのためにはアクティブ・プローブがどうしても必要となるが、値段を見たら市販品を買うのは躊躇する。

いっそのこと自作しようかとも考えたが、私のような人間は他にもいるに違いないと思い、eBayを探したらdiyキットとして売られていた。自分で作る手間を考えたらこれは安い。早速、注文した。

Catalina でAudirvanaのdirect mode を復活させる ― 2020年01月16日 22時09分55秒

2018年の秋、MaOS10.14.xに移行したおりにAudirvanaのdirect modeの復活に挑戦したのが、このテーマの始まり。最初はちょちょいのちょいといくはずだったのが意外に手こずったこともあって、それ以来OSのバージョンアップはあまりしたくないという思いがあった。

しかし、いつまでもそうしてはいられない。どうしようかと迷っていたら、ある篤志家がAudirvanaのフォーラムに Enable Direct Mode in Catalinaと題して、詳細に復活手順を公表しているではないか。

これは朗報。マニュアルには「書かれている通りにやれば必ずうまくいく」とあるので、今度こそお茶の子さいさいでいくと信じ、少し時間ができた本日重い腰を上げた。

まずはCatalina 10.15.2をインストール。その後マニュアルに従って作業。

格闘すること2時間。うんともすんともいかず、まったくダメorz

すっかり暗い気分になってしまった。

私と同じように困った人はいるのではないかと思い、フォーラムの続きを読んでみた。そうしたらやっぱりうまくいかずに悩んでいる人がいた。ここで少し元気になる。

で、どうしたか。世の中は広い。Hackintoolという名称の、*.kextを自動インストールするツールがあって、これで試してみたらうまくいったとある。

で、やってみた。あっさりと動いた。最初は使い方が難しそうに見えたのだが、やってみたら実に簡単。最初からこれを使えば良かった。

これでOSがバージョンアップされるたびにDirect Mode復活のことで悩む必要がなくなった。

しかし、いつまでもそうしてはいられない。どうしようかと迷っていたら、ある篤志家がAudirvanaのフォーラムに Enable Direct Mode in Catalinaと題して、詳細に復活手順を公表しているではないか。

これは朗報。マニュアルには「書かれている通りにやれば必ずうまくいく」とあるので、今度こそお茶の子さいさいでいくと信じ、少し時間ができた本日重い腰を上げた。

まずはCatalina 10.15.2をインストール。その後マニュアルに従って作業。

格闘すること2時間。うんともすんともいかず、まったくダメorz

すっかり暗い気分になってしまった。

私と同じように困った人はいるのではないかと思い、フォーラムの続きを読んでみた。そうしたらやっぱりうまくいかずに悩んでいる人がいた。ここで少し元気になる。

で、どうしたか。世の中は広い。Hackintoolという名称の、*.kextを自動インストールするツールがあって、これで試してみたらうまくいったとある。

で、やってみた。あっさりと動いた。最初は使い方が難しそうに見えたのだが、やってみたら実に簡単。最初からこれを使えば良かった。

これでOSがバージョンアップされるたびにDirect Mode復活のことで悩む必要がなくなった。

最近のコメント