6DJ8 ラインアンプ 固定バイアス仕様 ― 2011年08月31日 08時00分47秒

これまで、ダイオード接続したトランジスタを6DJ8のカソードに配置してバイアス電圧を与えてきた。どんな工夫をしてもトランジスタ固有の音からはのがれられないとわかり、方針を変え固定バイアスとすることにした。

固定バイアスの採用とこれまで躊躇してきたのは、専用の電源を用意しなければならないという煩わしさからと、カップリングCを入れなければならないという心理的な抵抗感があったためだ。

何とかない知恵を絞り、カップリングCがなくても動く方法を考えた。それがわかったとき、あまりにもあっけなかったので拍子抜けした。ベテランの方なら何でもないことなのだろうが。

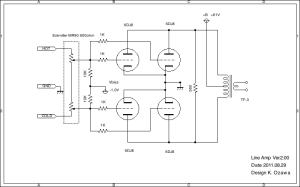

I/Vコンバーターの出力はタンゴのNP-126になっている。つまりラインアンプの入力側にバイアス電圧を与えても、動作には支障がない。それでこんな回路図になった。

トランスの出力はすぐにフェーダーにつながり、それからラインアンプと続く。

バイアス電圧を与えるためにHOTとCOLDに10KΩ抵抗がつながる。じつはこれがなくてもフェーダーのGND端子に直接バイアス電圧を与えることも可能だ。そうすれば抵抗4本を節約できる。しかし、私のシステムではフェーダーはラインアンプの外にあって常に接続されているとは限らない。もしはずしたままラインアンプの電源をONにしてしまうと、6DJ8のグリッドが浮いてしまう。それで安全のためにもこのような方法をとった。

さて、音はどうか。

笑ってしまった。マイク・エリオット氏はよく「あごがはずれる」という表現をされるそうだが、本当にそう言いたくなるくらいの違いがあった。今までのは何であったのかとさえ思った。トランジスタのダイオード接続はいかに使えない方法だったのか思い知らされた。真空管には固定バイアスしかないのではとも思った。

音がぶ厚い。太い。音場が空間に自在に広がる。重心はもちろん低い。幽霊の音ではなく、床を這うような、グランドピアノの脚が見えるような、深い音が出て来る。人の声など絶品だ。耳に突き刺さってくる(harsh)不快な音などみじんもない。

いけない、いけない。まだエージングができていない。ときどきエージング不足なのにえもいわれぬ音を出し、そのうち平凡な音になってしまうこともある。結論はまだ出さないでおこう。

このラインアンプは、Counterpoint SA-5.1をモデルにしている。もちろんプレート負荷のかけかたはまったく違うし、電源回路も異なる。それでも、なぜマイク・エリオット氏が固定バイアスにこだわったのかよくわかる。半導体アンプではこんな音は出せないのではないか。

固定バイアスの採用とこれまで躊躇してきたのは、専用の電源を用意しなければならないという煩わしさからと、カップリングCを入れなければならないという心理的な抵抗感があったためだ。

何とかない知恵を絞り、カップリングCがなくても動く方法を考えた。それがわかったとき、あまりにもあっけなかったので拍子抜けした。ベテランの方なら何でもないことなのだろうが。

I/Vコンバーターの出力はタンゴのNP-126になっている。つまりラインアンプの入力側にバイアス電圧を与えても、動作には支障がない。それでこんな回路図になった。

トランスの出力はすぐにフェーダーにつながり、それからラインアンプと続く。

バイアス電圧を与えるためにHOTとCOLDに10KΩ抵抗がつながる。じつはこれがなくてもフェーダーのGND端子に直接バイアス電圧を与えることも可能だ。そうすれば抵抗4本を節約できる。しかし、私のシステムではフェーダーはラインアンプの外にあって常に接続されているとは限らない。もしはずしたままラインアンプの電源をONにしてしまうと、6DJ8のグリッドが浮いてしまう。それで安全のためにもこのような方法をとった。

さて、音はどうか。

笑ってしまった。マイク・エリオット氏はよく「あごがはずれる」という表現をされるそうだが、本当にそう言いたくなるくらいの違いがあった。今までのは何であったのかとさえ思った。トランジスタのダイオード接続はいかに使えない方法だったのか思い知らされた。真空管には固定バイアスしかないのではとも思った。

音がぶ厚い。太い。音場が空間に自在に広がる。重心はもちろん低い。幽霊の音ではなく、床を這うような、グランドピアノの脚が見えるような、深い音が出て来る。人の声など絶品だ。耳に突き刺さってくる(harsh)不快な音などみじんもない。

いけない、いけない。まだエージングができていない。ときどきエージング不足なのにえもいわれぬ音を出し、そのうち平凡な音になってしまうこともある。結論はまだ出さないでおこう。

このラインアンプは、Counterpoint SA-5.1をモデルにしている。もちろんプレート負荷のかけかたはまったく違うし、電源回路も異なる。それでも、なぜマイク・エリオット氏が固定バイアスにこだわったのかよくわかる。半導体アンプではこんな音は出せないのではないか。

ただいまエージング中 ― 2011年08月31日 22時11分15秒

バイアス用電源にOSコンを使っているため、エージングが足りないと高い方に偏った鋭い音がする。これは我慢をして時が経過するのを待つしかない。

ピアノの音であれば、特定のキーに反応してそこだけ耳に突き刺さってくる。耳が壊れるかと思うこともある。ヴァイオリンであれば、潤いが足りなくて硬い音になる。もちろん全体としてもツイーターのレベルを2dBくらい下げたくなるくらい高い方に寄っている。

もし設計した回路のどこかに無理があると同様の現象が起きることがある。しかし、今回は明らかにOSコンのエージング不足のためだという自信がある。というのは、人の声を聞くとどこにも引っかかりがなく非常に鮮明で、なおかつ自然に聞こえるからだ。回路のどこかに間違いがあると必ず人の声はおかしくなる。

OSコンのエージングには100時間ほどかかるとか。一日中通電しているわけにもいかない事情があるので、音がこなれてくるのは秋が深まった頃だろうか。

ピアノの音であれば、特定のキーに反応してそこだけ耳に突き刺さってくる。耳が壊れるかと思うこともある。ヴァイオリンであれば、潤いが足りなくて硬い音になる。もちろん全体としてもツイーターのレベルを2dBくらい下げたくなるくらい高い方に寄っている。

もし設計した回路のどこかに無理があると同様の現象が起きることがある。しかし、今回は明らかにOSコンのエージング不足のためだという自信がある。というのは、人の声を聞くとどこにも引っかかりがなく非常に鮮明で、なおかつ自然に聞こえるからだ。回路のどこかに間違いがあると必ず人の声はおかしくなる。

OSコンのエージングには100時間ほどかかるとか。一日中通電しているわけにもいかない事情があるので、音がこなれてくるのは秋が深まった頃だろうか。

最近のコメント