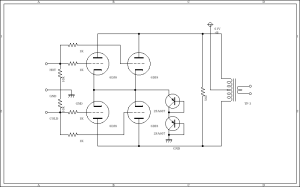

ラインアンプ回路図(増幅部) ― 2011年08月24日 15時44分23秒

TF-3の二次出力端子が一つしかないのは、回路図ライブラリを探せなかっただけのこと。実際にはスプリットしている端子を両方使っている。

寄生発振防止用抵抗がたくさんぶら下がっているけれど、抵抗で信号に関係あるのは560Ωだけである。グリッド抵抗が10KΩとかなり小さな値になっているのは、手持ちのスケルトンの関係。600Ω出力のフェーダーを受けるのでこれでも問題はない。

2SA607が音にどの程度影響を与えているのかは、これからじっくりと評価していく必要がある。今回こんな使い方をしたのは、ジャンク箱に大量に残っていたという理由だけで他意はない。強いて挙げれば、2SA607の繊細な表現力に期待したというところだが、ダイオード接続でも持ち味を発揮できるのかはわからない。

寄生発振防止用抵抗がたくさんぶら下がっているけれど、抵抗で信号に関係あるのは560Ωだけである。グリッド抵抗が10KΩとかなり小さな値になっているのは、手持ちのスケルトンの関係。600Ω出力のフェーダーを受けるのでこれでも問題はない。

2SA607が音にどの程度影響を与えているのかは、これからじっくりと評価していく必要がある。今回こんな使い方をしたのは、ジャンク箱に大量に残っていたという理由だけで他意はない。強いて挙げれば、2SA607の繊細な表現力に期待したというところだが、ダイオード接続でも持ち味を発揮できるのかはわからない。

ラインアンプ エージング中 ― 2011年08月24日 22時46分47秒

エージングもアンプによって変化の仕方が千差万別だ。昨日は高音に偏っていて長くは聞いていられなかった。今日になったら、低音域に力がみなぎりはじめた。キース・ジャレットが弾くピアノの弦のゆらぎが床を這うさまが感じ取れる。とは言え、まだほんものではない。もう少しエージングが必要だ。

I/Vコンバーターとパワーアンプを直結した場合に比べ、解像度は若干落ちる。しかし、音のエネルギー感は断然こちらが上だ。音楽の魂が聞く者に伝わってくる。いつまでも聞いていたい音だ。音楽を聞くことが幸せに感じられる。オーディオはこうでなければならない。

TF-3を6DJ8のプレート負荷にすることは、どう見ても常識からはずれている。知っている人が見たら笑われる使い方だろう。前回はそれで敗退した。

しかし今回は、ホットとコールドのプレート間に560Ωを配置することで、出力インピーダンスを劇的に低くすることができた。こういう方法をなんというのかは不勉強なのでかわからない。

帰還の定義が、自分自身の出力を入力側に戻すことだとすれば、この回路は自分ではなく反転している相手の信号を戻すので、負帰還ではない。音を聞いても、大量の負帰還をかけたときの独特の抑圧された音ではない。前回敗退した時のようなピーク音も感じられず、私の耳には自然なバランスで聞こえる。

考えてみれば、この方法はVer.14.3の時代までI/Vコンバーターの音量調整機構として使用していた。あの時は、出力インピーダンスのことまでは考えが及ばなかった。コロンブスの卵のような話である。

I/Vコンバーターとパワーアンプを直結した場合に比べ、解像度は若干落ちる。しかし、音のエネルギー感は断然こちらが上だ。音楽の魂が聞く者に伝わってくる。いつまでも聞いていたい音だ。音楽を聞くことが幸せに感じられる。オーディオはこうでなければならない。

TF-3を6DJ8のプレート負荷にすることは、どう見ても常識からはずれている。知っている人が見たら笑われる使い方だろう。前回はそれで敗退した。

しかし今回は、ホットとコールドのプレート間に560Ωを配置することで、出力インピーダンスを劇的に低くすることができた。こういう方法をなんというのかは不勉強なのでかわからない。

帰還の定義が、自分自身の出力を入力側に戻すことだとすれば、この回路は自分ではなく反転している相手の信号を戻すので、負帰還ではない。音を聞いても、大量の負帰還をかけたときの独特の抑圧された音ではない。前回敗退した時のようなピーク音も感じられず、私の耳には自然なバランスで聞こえる。

考えてみれば、この方法はVer.14.3の時代までI/Vコンバーターの音量調整機構として使用していた。あの時は、出力インピーダンスのことまでは考えが及ばなかった。コロンブスの卵のような話である。

最近のコメント