位相補正量 四苦八苦 ― 2007年02月16日 19時54分05秒

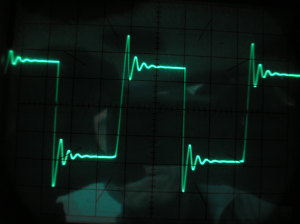

反転入力アンプの位相補正量を探っていたとき観測した波形である。入力は100KHz。写真は、その出力。盛大にリンギングが残っているのがわかる。私の場合、どんなにCRを変えてもきれいな波形にはならなかった。

ただし、NFBのRに並列にCを接続すると、てきめんにこのリンギングが消失した。NFB回路の一部が音量調整のVRへと延長される現在の構成を取る限り、かなりクリティカルな傾向を持つ印象である。

作る人によってアンプの音質はがらがらと変わることが予想される。そういう意味では、見かけによらず大変作りにくいアンプと言えるかもしれない。

ただし、NFBのRに並列にCを接続すると、てきめんにこのリンギングが消失した。NFB回路の一部が音量調整のVRへと延長される現在の構成を取る限り、かなりクリティカルな傾向を持つ印象である。

作る人によってアンプの音質はがらがらと変わることが予想される。そういう意味では、見かけによらず大変作りにくいアンプと言えるかもしれない。

ファンクション・ジェネレータ ― 2007年02月16日 20時01分58秒

中古品であるが菊水のファンクション・ジェネレータを購入した。方形波、三角波、サイン波、最大周波数10MHz。中古ではあるけれど全く動作には問題がない。サイン波の歪み率はやや物足りないが、その他は十分な性能である。

購入したとき説明書は付属しなかったが、メーカーのホームページを見ると、ダウンロードできるようになっている。簡単なマニュアルではあるけれど、手元にあると安心感が違う。

これを使って、位相補正の調整を行っていた。ただし、今後の用途はトランスを使った回路の周波数特性を測定することに絞られるだろう。

購入したとき説明書は付属しなかったが、メーカーのホームページを見ると、ダウンロードできるようになっている。簡単なマニュアルではあるけれど、手元にあると安心感が違う。

これを使って、位相補正の調整を行っていた。ただし、今後の用途はトランスを使った回路の周波数特性を測定することに絞られるだろう。

電解コンは交換しなかった ― 2007年02月16日 20時08分02秒

実は、eBayを使って新古品の電解コンデンサを落札していた。25,000μF, 75V。サイズもぴったり。これは良いものを手に入れたと思ったが、届いた品物を見て不安がよぎった。手にしてみると軽い。測定すると344g。メーカーはアメリカのC.D.社。

一方、SA-20に使われているものは、Sprague社のもの。一本はずして重量を測定すると480gもある。全くグレードが違う。さすがCounterpoint。最高の電解コンを投入しているらしい。見た目からも丁寧に作られていることが伺える。

一方C.D.社のものは、いかにも粗雑な作りに見える。電解コンは生ものなのだから、やっぱり新品を買うのが正解のようだ。

このままC.D.社の電解コンと入れ換えても、デクレードになってしまうことは目に見えている。結局交換は取りやめた。

この際せっかくなので、一旦電解コンのすべての端子ネジをはずし、例の導電材(エレクトログルーブ)を圧着端子やネジ、座金に塗布して元に戻した。それほど音に変化はないだろうと思っていたら。。。

これは驚いた。かなり変化があった。今まで高音側にピーク感があってソプラノやピアノの強打があると耳が痛かったが、これが非常に聞きやすくなった。滑らかになったと言おうか。

やっぱり大電流が流れるところの影響は侮ることができないものだ。

全く関係ないが、+側と-側の電解コンを結んでいるショートバーの中心にアース点(0V)がネジ止めされている。そのネジをはずしてみると、このネジだけ白っぽく腐食していた。他のネジは輝きを保ったまま。微少な電流変位が長年の間腐食を進ませたのだろうか。

一方、SA-20に使われているものは、Sprague社のもの。一本はずして重量を測定すると480gもある。全くグレードが違う。さすがCounterpoint。最高の電解コンを投入しているらしい。見た目からも丁寧に作られていることが伺える。

一方C.D.社のものは、いかにも粗雑な作りに見える。電解コンは生ものなのだから、やっぱり新品を買うのが正解のようだ。

このままC.D.社の電解コンと入れ換えても、デクレードになってしまうことは目に見えている。結局交換は取りやめた。

この際せっかくなので、一旦電解コンのすべての端子ネジをはずし、例の導電材(エレクトログルーブ)を圧着端子やネジ、座金に塗布して元に戻した。それほど音に変化はないだろうと思っていたら。。。

これは驚いた。かなり変化があった。今まで高音側にピーク感があってソプラノやピアノの強打があると耳が痛かったが、これが非常に聞きやすくなった。滑らかになったと言おうか。

やっぱり大電流が流れるところの影響は侮ることができないものだ。

全く関係ないが、+側と-側の電解コンを結んでいるショートバーの中心にアース点(0V)がネジ止めされている。そのネジをはずしてみると、このネジだけ白っぽく腐食していた。他のネジは輝きを保ったまま。微少な電流変位が長年の間腐食を進ませたのだろうか。

最近のコメント