GaN Single End Power Amp その13 歪率再測定 ― 2024年06月06日 19時41分55秒

前回の記事でRC結合の時定数不足について触れた。当初、べつだん不都合を感じないのでそのままにしておこうかとも思ったが、中途半端に放っておいているようで落ち着かない。

部品箱を漁ると、ロシア製のオイルコンが見つかった。ずしりと重くていかにも良い音がしそうな気がする。今ならロシア印だと言うだけで何かと物議を醸しそうだが、これはずっと昔に買い置きしていたものである。

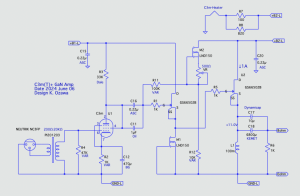

まずは改修後の回路図。C11を追加したほかに、前回の回路図に若干のミスがあったので修正した。 この回路による歪率を再測定した。改修前の100Hzの歪率も参考のために記入してある。 C11追加の効果はめざましいのだが、見てわかるように1uFではまだ不足しており、4.7uF以上は必要かもしれない。

おもしろいことに、改善の効果は1KHzと10KHzにも及んでいて、全体に歪率は低くなった。

音の傾向について、これまで書いていなかった。

ここにくるまでは長い道のりだった。初段は五極管接続と三極管接続、終段はドレインフォロワ(ゲイン有り)とソースフォロワ(ゲイン無し)、これらの組み合わせをすべて試した。よいと思えば発振が止まらなかったり、音が硬かったり、負帰還の量をいじったり。。

これら試行錯誤の結果、この回路となった。

比較の対象は300Bシングルアンプである。このアンプの初段はC3gなので、終段が球とGaNの違いがあるにもかかわらず音の傾向はよく似ている。

これまでどんなにあがいても、GaNアンプが300Bシングルアンプを乗り越えられないと諦めかけていた。しかしこのアンプは300Bシングルアンプを超えたとはっきり言える。

回路は非常にシンプルで、動作原理もなんら難しいところはない。初段は三極管接続、これをGaNによるソースフォロワドライブで受け、終段はGaNソースフォロワ+インダクタ負荷(空芯コイル)、出力はC結合。NFBはかけていない。

音の印象をどう表現したら良いだろうか。深い沈黙から力強く、そして滑らかに音楽が湧き出してくる。そんなふうに表現してみよう。音の重心がとてつもなく低く、それでいながら出るべき音はすべて偏りなく出ている。

加えて、演奏の表情が「見え」てくるようで、何を聞いても新たな発見がある。CD媒体に記録されている情報をすべて引き出してしまい、どんなに努力してもこれ以上の音は出てこないのではないか。そんな気さえしてきた。

効果はCDフォーマット・メディアだけに限らない。YouTubeはエンコード圧縮されているはずなのだが、なかには妙に生々しく感じられものもあり、変に手を加えられていないせいなのか、感動が深かったりすることもある。よいものを探し当てると、これが手をたたきなるほどすばらしく、生きていることがうれしくなることがある。つくづく良い時代になったものだと感心する。

ということで結論。手元にある300Bシングルアンプは退場させることにした。この世界では、「2位」であることは存在価値がほないと宣告されたのと同じなのだから、まことに厳しい。

部品箱を漁ると、ロシア製のオイルコンが見つかった。ずしりと重くていかにも良い音がしそうな気がする。今ならロシア印だと言うだけで何かと物議を醸しそうだが、これはずっと昔に買い置きしていたものである。

まずは改修後の回路図。C11を追加したほかに、前回の回路図に若干のミスがあったので修正した。 この回路による歪率を再測定した。改修前の100Hzの歪率も参考のために記入してある。 C11追加の効果はめざましいのだが、見てわかるように1uFではまだ不足しており、4.7uF以上は必要かもしれない。

おもしろいことに、改善の効果は1KHzと10KHzにも及んでいて、全体に歪率は低くなった。

音の傾向について、これまで書いていなかった。

ここにくるまでは長い道のりだった。初段は五極管接続と三極管接続、終段はドレインフォロワ(ゲイン有り)とソースフォロワ(ゲイン無し)、これらの組み合わせをすべて試した。よいと思えば発振が止まらなかったり、音が硬かったり、負帰還の量をいじったり。。

これら試行錯誤の結果、この回路となった。

比較の対象は300Bシングルアンプである。このアンプの初段はC3gなので、終段が球とGaNの違いがあるにもかかわらず音の傾向はよく似ている。

これまでどんなにあがいても、GaNアンプが300Bシングルアンプを乗り越えられないと諦めかけていた。しかしこのアンプは300Bシングルアンプを超えたとはっきり言える。

回路は非常にシンプルで、動作原理もなんら難しいところはない。初段は三極管接続、これをGaNによるソースフォロワドライブで受け、終段はGaNソースフォロワ+インダクタ負荷(空芯コイル)、出力はC結合。NFBはかけていない。

音の印象をどう表現したら良いだろうか。深い沈黙から力強く、そして滑らかに音楽が湧き出してくる。そんなふうに表現してみよう。音の重心がとてつもなく低く、それでいながら出るべき音はすべて偏りなく出ている。

加えて、演奏の表情が「見え」てくるようで、何を聞いても新たな発見がある。CD媒体に記録されている情報をすべて引き出してしまい、どんなに努力してもこれ以上の音は出てこないのではないか。そんな気さえしてきた。

効果はCDフォーマット・メディアだけに限らない。YouTubeはエンコード圧縮されているはずなのだが、なかには妙に生々しく感じられものもあり、変に手を加えられていないせいなのか、感動が深かったりすることもある。よいものを探し当てると、これが手をたたきなるほどすばらしく、生きていることがうれしくなることがある。つくづく良い時代になったものだと感心する。

ということで結論。手元にある300Bシングルアンプは退場させることにした。この世界では、「2位」であることは存在価値がほないと宣告されたのと同じなのだから、まことに厳しい。

GaN Single End Power Amp その12 歪率測定 ― 2024年05月31日 21時24分13秒

GaN Single End Power Amp その12 ― 2024年05月31日 09時41分36秒

GaNアンプ 完成篇 ― 2024年04月03日 20時24分35秒

その後、小さな変更を加えて回路が定まった。

まずは増幅部。

変更箇所は以下のとおり。

入力トランスの二次側を600Ω接続から150Ω接続に変更。

C3mを五結に変更したところ、ゲインが大きすぎて使いづらくなったため接続変更でゲインを6dB落とした。

同じく入力トランスの二次側に1KΩを並列に接続。オープンのままだと音が暴れる。

C13,C14をグランド接続からカソード接続に変更。わずかの差だが、こちらが好ましく聞こえる。

R3はデールの巻線抵抗で、以前に使っていたアムトランスのカーボン抵抗と比べて、音の陰影がくっきりとして透明感が増す。プレート抵抗はこれに限る。

続いて電源部。 R9,R10を8.4KΩから1KΩに変更し、他はそのままである。

(総評)

終段に使ったGaN素子は個性を押しつけるようなところはなく、出てくる音はC3mそのもののように感じる。というのは、初段にC3gを使った300Bシングルアンプと音の傾向がよく似ているからである。濃密で充実感に富み、音楽の楽しさが伝わってくる。

今の構成における完成形であろう。

ただし、気になるところはある。C3mを五結にしたおかげで、これは300Bシングルアンプでも問題となったのだが、インピーダンスとゲインが高いためにノイズを誘導しやすい。不定期にジーという音が聞こえてくる。これはなんとかしたいところ。

ゲインを下げればよいかと思ってC3mのカソードパスコンをはずしてみた。たしかにゲインは下がってジーは聞こえない。しかし同時にまったく聞くに堪えない音になってしまった。音に力がなく、何も感動が起こらない。すぐに元に戻した。

単純にゲインが低くなったことがゲインではなく、カソード抵抗による電流帰還が音をダメにしてしまっているのだろうと推測。

固定バイアスのメリットは、こういうことと関係しているのかもしれない。

ということで、次なるアンプを構想する。

(1)五結ではゲインが高すぎるというのであれば、初段は三結とする。

(2)終段はGaNのドレインフォロワーとして、終段にもゲインを持たせる。前回は音が高域に偏りうまくいかなかったが、なんとか再挑戦したい。

さてどうなるか。

まずは増幅部。

変更箇所は以下のとおり。

入力トランスの二次側を600Ω接続から150Ω接続に変更。

C3mを五結に変更したところ、ゲインが大きすぎて使いづらくなったため接続変更でゲインを6dB落とした。

同じく入力トランスの二次側に1KΩを並列に接続。オープンのままだと音が暴れる。

C13,C14をグランド接続からカソード接続に変更。わずかの差だが、こちらが好ましく聞こえる。

R3はデールの巻線抵抗で、以前に使っていたアムトランスのカーボン抵抗と比べて、音の陰影がくっきりとして透明感が増す。プレート抵抗はこれに限る。

続いて電源部。 R9,R10を8.4KΩから1KΩに変更し、他はそのままである。

(総評)

終段に使ったGaN素子は個性を押しつけるようなところはなく、出てくる音はC3mそのもののように感じる。というのは、初段にC3gを使った300Bシングルアンプと音の傾向がよく似ているからである。濃密で充実感に富み、音楽の楽しさが伝わってくる。

今の構成における完成形であろう。

ただし、気になるところはある。C3mを五結にしたおかげで、これは300Bシングルアンプでも問題となったのだが、インピーダンスとゲインが高いためにノイズを誘導しやすい。不定期にジーという音が聞こえてくる。これはなんとかしたいところ。

ゲインを下げればよいかと思ってC3mのカソードパスコンをはずしてみた。たしかにゲインは下がってジーは聞こえない。しかし同時にまったく聞くに堪えない音になってしまった。音に力がなく、何も感動が起こらない。すぐに元に戻した。

単純にゲインが低くなったことがゲインではなく、カソード抵抗による電流帰還が音をダメにしてしまっているのだろうと推測。

固定バイアスのメリットは、こういうことと関係しているのかもしれない。

ということで、次なるアンプを構想する。

(1)五結ではゲインが高すぎるというのであれば、初段は三結とする。

(2)終段はGaNのドレインフォロワーとして、終段にもゲインを持たせる。前回は音が高域に偏りうまくいかなかったが、なんとか再挑戦したい。

さてどうなるか。

GaN Single End Power Amp その11 ― 2024年03月11日 20時40分30秒

いつものことだが、時間とともにいくつかのことに気になるところが出てきた。

高音域になにか微妙なひっかかりがあって耳にさわる。歪率には表れないけれど、初段C3mの動作点が最適ではないのかもしれない。他の作例を見ると、プレート電流を2mA程度流している.

それからもう一つ、ノイズがやや多くて気になる。これもなんとかしたい。ノイズの原因を探ったのだが、決定的な原因はつかめなかった。電源のリップルはきわめて小さい。となると高インピーダンス回路に静電誘導でノイズが侵入しているということか。終段GaNのゲート配線に指を近づけると雑音電圧が跳ね上がる。

(対策)

・初段の電源電圧を高くするとともにカソード抵抗を2.7Kから1Kに変更する。

・ノイズ対策として、終段GaNのゲートまでの配線をシールドにする。加えてプレート抵抗とカップリングコンデンサに銅箔を貼り、これをグランドに落とす。

(変更後の回路図)

まずは増幅部。 続いて電源部。 当初、R9, R10を入れずに電源をオンしたら、トランスが数秒間うなった。それもそのはずでC7, C9への初期のリップル電流が数アンペアにも及び、一瞬短絡状態になるからと判明。R9, R10はもっと小さな値でもよいのだが、手持ちの関係でこうなった。スケルトン抵抗を使っている.

(効果)

・音の傾向は対策前と大きく変わらない。しかし、あの気になっていた高音域のひっかかりはなくなり極めて滑らかで、安心して聴ける。この「安心して」というところが大事で、どこかに問題があるとすぐには気がつかなくても、聴いていて落ち着かなかったり、心が騒いで音楽に没頭できない。大げさかもしれないが、日常生活にも影が差してくる。

アンプの出来が良いか、それとも悪いかを判断するのには、人間の声が一番よくわかる。良いアンプは、冷たくなった人の心をあたたかくし、気落ちした者を励まし、ささくれだった感情を穏やかに鎮めてくれさえもする。

このアンプは、そんな方向に近づいたかもしれない。

(課題)

残留ノイズは対策した結果、数値上では0.6mVから0.25mVになった。しかし、あいかわらずダブルウーファーからはハムが目立つ。きっと見落としているものがあるのだろう。今後の課題とする。

高音域になにか微妙なひっかかりがあって耳にさわる。歪率には表れないけれど、初段C3mの動作点が最適ではないのかもしれない。他の作例を見ると、プレート電流を2mA程度流している.

それからもう一つ、ノイズがやや多くて気になる。これもなんとかしたい。ノイズの原因を探ったのだが、決定的な原因はつかめなかった。電源のリップルはきわめて小さい。となると高インピーダンス回路に静電誘導でノイズが侵入しているということか。終段GaNのゲート配線に指を近づけると雑音電圧が跳ね上がる。

(対策)

・初段の電源電圧を高くするとともにカソード抵抗を2.7Kから1Kに変更する。

・ノイズ対策として、終段GaNのゲートまでの配線をシールドにする。加えてプレート抵抗とカップリングコンデンサに銅箔を貼り、これをグランドに落とす。

(変更後の回路図)

まずは増幅部。 続いて電源部。 当初、R9, R10を入れずに電源をオンしたら、トランスが数秒間うなった。それもそのはずでC7, C9への初期のリップル電流が数アンペアにも及び、一瞬短絡状態になるからと判明。R9, R10はもっと小さな値でもよいのだが、手持ちの関係でこうなった。スケルトン抵抗を使っている.

(効果)

・音の傾向は対策前と大きく変わらない。しかし、あの気になっていた高音域のひっかかりはなくなり極めて滑らかで、安心して聴ける。この「安心して」というところが大事で、どこかに問題があるとすぐには気がつかなくても、聴いていて落ち着かなかったり、心が騒いで音楽に没頭できない。大げさかもしれないが、日常生活にも影が差してくる。

アンプの出来が良いか、それとも悪いかを判断するのには、人間の声が一番よくわかる。良いアンプは、冷たくなった人の心をあたたかくし、気落ちした者を励まし、ささくれだった感情を穏やかに鎮めてくれさえもする。

このアンプは、そんな方向に近づいたかもしれない。

(課題)

残留ノイズは対策した結果、数値上では0.6mVから0.25mVになった。しかし、あいかわらずダブルウーファーからはハムが目立つ。きっと見落としているものがあるのだろう。今後の課題とする。

最近のコメント