MUESE72323 電子ボリューム フィクス(たぶん) ― 2023年11月05日 20時03分43秒

電子ボリューム回路のその後.

MUSES72323出力の後、バッファーをはずしてそのままパワーアンプに直結した音は、芳醇で豊かで素晴らしいのひとこと。しかし、ゲインが足りない。

そこでバッファなし音に近づけられるバッファを新たに考えることにした。

と言っても革新的なアイデアがあるわけではない、結局、DN2540を使ったソースフォロワである。回路図は以下のとおり。 DN2540のソース抵抗にはVARを起用。いまや驚異的な円安のせいでとても高価になってしまった。なので、手持ちのものを使った。

実装の状態。 右の基板がバッファ回路。余分な空間が目立つ.

半田付けが終わってからまだ48時間しか経過していないので、エージングの途上にある。なのでまだ結論は出せないが、いまのところバッファなしの状態と近いと感じる。もちろん、よく聞き比べるとわずかに響きが後退したようにも思える。

もしもゲインさえ確保できるなら直結がお勧めである。

それにしても聴けば聴くほどMUSES72323の底力には驚く。アンプがどうの、スピーカーがどうの、真空管がどうのという前に、真っ先にやるべきことはボリューム、音量調整機能を見直すことではないか。

私のような者が何か意見を述べても全く説得力がないが、いまの正直な気持ちである。

MUSES72323出力の後、バッファーをはずしてそのままパワーアンプに直結した音は、芳醇で豊かで素晴らしいのひとこと。しかし、ゲインが足りない。

そこでバッファなし音に近づけられるバッファを新たに考えることにした。

と言っても革新的なアイデアがあるわけではない、結局、DN2540を使ったソースフォロワである。回路図は以下のとおり。 DN2540のソース抵抗にはVARを起用。いまや驚異的な円安のせいでとても高価になってしまった。なので、手持ちのものを使った。

実装の状態。 右の基板がバッファ回路。余分な空間が目立つ.

半田付けが終わってからまだ48時間しか経過していないので、エージングの途上にある。なのでまだ結論は出せないが、いまのところバッファなしの状態と近いと感じる。もちろん、よく聞き比べるとわずかに響きが後退したようにも思える。

もしもゲインさえ確保できるなら直結がお勧めである。

それにしても聴けば聴くほどMUSES72323の底力には驚く。アンプがどうの、スピーカーがどうの、真空管がどうのという前に、真っ先にやるべきことはボリューム、音量調整機能を見直すことではないか。

私のような者が何か意見を述べても全く説得力がないが、いまの正直な気持ちである。

Audirvana Direct modeを復活させる ― 2023年11月25日 11時31分09秒

数日前から一年に一度の長期休暇に入っている。「長期」と書いたが、たかだか8日間で、おまけに途中に出勤日が挟まっているのだからなんとも中途半端。

こんなときは普段やりたいと思っていてもなかなか手をつけられないことをする。数年前にも同じテーマで書いた、Audirvana Direct mode復活作戦がそれ。

日本でAudirvanaを使っている方がどれほどおられるのか、ネット検索してもあまりヒットしないので、それほど多くはないのかもしれない。しかしMac使いの私は(いまはWindows版もあるけれど)ずっと昔からこれにこだわっている。

そのAudirvana、近年流行のサブスク料金体系に移行した。買い切り版もあるけれど微妙な料金。以前の3.5.50を使い続けるという手もあったが、TIDALを利用しようとしてもバグがあって低解像度でしか音が出ない。結局、毎年料金を払うのは抵抗があったけれど、一ヶ月のお試し期間が終わったのでサブスク利用に切り替えた。おかげでTIDALも最高解像度で使えるようになった。

さてDirect modeである。

わがマシンはMac mini(Late 2012)で、OSは10.15.7。いささか古い機種に属するが、いまのところこれで不満はない。

前回、Direct mode復活作業をしたのは、ブログによればちょうど3年前。その後なんどかMacOSのバージョンアップをしたため、結局Direct modeは再び使えなくなり、復活作業が面倒なのでそのまま放っておいていた。

そこで重い腰を上げて今回再度挑戦となった。

AudirvanaのフォーラムでもDirect modeの復活については話題になっていて、先駆者たちが報告してくれている。ただ、「かなり大変」というような内容で、挑戦者は限られるだろうとの印象。

本当にそうなの。3年ぶりに再挑戦してみる。結論から言えば、Hackintoolの性能がよくなったおかげで思ったよりも簡単だった。

作業前のAudirvana画面はこうなっている。 Audirvana Direct mode復活手順

Mac OS 10.15.7の場合

注意 各自の責任で行ってください。

万が一に備えてバックアップを取ることをお勧めします。

用意するもの

Hackintool 4.0.3 これは無料でダウンロードできる

IOAudioFamily.kext Audirvanaのフォーラムにリンクが張られているので、各自調達する

1) Command + Rを押しながら再起動する。

2)mac OSユーティリティ画面が出る。上のメニューにある「ユーティリティ」から「ターミナル」を開く。

3)ターミナル画面で次のコマンドを打つ。;とrebootの間にスペースが2個入ることに注意。

csrutil disable; reboot

4)立ち上がったら、Hackintoolを開く。

5)Hackintoolの最初の画面で、上に出てくるアイコンのうち右から二つ目のUtilitiesを選択 する。

6)下のメニューで右から2番目のInstall kext(s)を選択する。

7)Installしたいファイルを指定する。

Audirvanaのフォーラムから調達したIOAudioFamily.kextを選択してSelectを押す。

8)Install先を指定する。

HD(ディレクトリの最上位/System/Library/Extensions

9)selectを押す。

Hackintoolが作業を開始する。最後に一部が赤色になって終わるかもしれないが、無視してよい(ようだ)。

終了したら、Finder画面で/System/Library/Extensionsに移動し、IOAudioFamily.kextが新しいものに書き換わっていることを確認する。

10)再起動してAudirvanaのダイレクトモードが復活していることを確認する

みごと復活!

11)Command + Rを押しながら再起動する。

12)ターミナル画面で次のコマンドを打つ。;とrebootの間にスペースが2個入る。

csrutil enable; reboot

以上で作業終了。

慣れれば10分程度で終了する。

こんなときは普段やりたいと思っていてもなかなか手をつけられないことをする。数年前にも同じテーマで書いた、Audirvana Direct mode復活作戦がそれ。

日本でAudirvanaを使っている方がどれほどおられるのか、ネット検索してもあまりヒットしないので、それほど多くはないのかもしれない。しかしMac使いの私は(いまはWindows版もあるけれど)ずっと昔からこれにこだわっている。

そのAudirvana、近年流行のサブスク料金体系に移行した。買い切り版もあるけれど微妙な料金。以前の3.5.50を使い続けるという手もあったが、TIDALを利用しようとしてもバグがあって低解像度でしか音が出ない。結局、毎年料金を払うのは抵抗があったけれど、一ヶ月のお試し期間が終わったのでサブスク利用に切り替えた。おかげでTIDALも最高解像度で使えるようになった。

さてDirect modeである。

わがマシンはMac mini(Late 2012)で、OSは10.15.7。いささか古い機種に属するが、いまのところこれで不満はない。

前回、Direct mode復活作業をしたのは、ブログによればちょうど3年前。その後なんどかMacOSのバージョンアップをしたため、結局Direct modeは再び使えなくなり、復活作業が面倒なのでそのまま放っておいていた。

そこで重い腰を上げて今回再度挑戦となった。

AudirvanaのフォーラムでもDirect modeの復活については話題になっていて、先駆者たちが報告してくれている。ただ、「かなり大変」というような内容で、挑戦者は限られるだろうとの印象。

本当にそうなの。3年ぶりに再挑戦してみる。結論から言えば、Hackintoolの性能がよくなったおかげで思ったよりも簡単だった。

作業前のAudirvana画面はこうなっている。 Audirvana Direct mode復活手順

Mac OS 10.15.7の場合

注意 各自の責任で行ってください。

万が一に備えてバックアップを取ることをお勧めします。

用意するもの

Hackintool 4.0.3 これは無料でダウンロードできる

IOAudioFamily.kext Audirvanaのフォーラムにリンクが張られているので、各自調達する

1) Command + Rを押しながら再起動する。

2)mac OSユーティリティ画面が出る。上のメニューにある「ユーティリティ」から「ターミナル」を開く。

3)ターミナル画面で次のコマンドを打つ。;とrebootの間にスペースが2個入ることに注意。

csrutil disable; reboot

4)立ち上がったら、Hackintoolを開く。

5)Hackintoolの最初の画面で、上に出てくるアイコンのうち右から二つ目のUtilitiesを選択 する。

6)下のメニューで右から2番目のInstall kext(s)を選択する。

7)Installしたいファイルを指定する。

Audirvanaのフォーラムから調達したIOAudioFamily.kextを選択してSelectを押す。

8)Install先を指定する。

HD(ディレクトリの最上位/System/Library/Extensions

9)selectを押す。

Hackintoolが作業を開始する。最後に一部が赤色になって終わるかもしれないが、無視してよい(ようだ)。

終了したら、Finder画面で/System/Library/Extensionsに移動し、IOAudioFamily.kextが新しいものに書き換わっていることを確認する。

10)再起動してAudirvanaのダイレクトモードが復活していることを確認する

みごと復活!

11)Command + Rを押しながら再起動する。

12)ターミナル画面で次のコマンドを打つ。;とrebootの間にスペースが2個入る。

csrutil enable; reboot

以上で作業終了。

慣れれば10分程度で終了する。

PSVANE WE300Bを入手 ― 2023年11月26日 20時17分44秒

ある日、Gold Lion PX300Bのフィラメントが切れてしまった。

おもしろいことに、この真空管は二つのフィラメントが並列接続されていて、そのうちの片側が最初に切れた。ややゲインは低くなるもののそれでも音は出た。そのまま様子を見ていると、案の定であるがもう片方も切れて完全にアウト。

もう一本は無事に生きている。しかしこれではどうにもならない。

しかしそれにしても思ったよりも早く切れたことよ。まだまだ大丈夫と思っていたので、ちょっとがっかりした。

さてこれからどうするか。

PX300Bは値段相応で、本家本元に及ぶはずもない。同じものを買い直してもおもしろくない。

本家のWEは無理だとしても、できるだけそれに近いものが手に入ったらと妄想を始めた。

まず最初に候補に挙がったのが、以前から海外のブログで見かけているELROG ER300B。評判が高いけれど値段も高い。

次に候補に挙がったのは、現在生産されているもののなかでWE300Bに最も近いと言われるPSVANE WE300B。近いとは言っても、「絶対に本家には追いつけない」という注釈付き。

名前がかなり微妙で、メーカーは自信があったのかもしれないけれどWE○○と謳ったのはちょっと混乱のもとになりかねない。

能書きはそれまでにして、ぶつを手に入れなければなにごとも始まらない.

ということである日、我が家にやってきた。 早速アンプに挿して音出ししたいところだけれど、ひとつだけ改造しなければならない。わがアンプの整流部にはGaNダイオードが使われていて、スイッチオンとともに高圧がプレートにかかる。これは真空管の寿命に関わると言われていて、以前から気にはなっていた。これを機会にスロースターター機能を入れることにした。その回路の検討と部品集めに数週間かけ、やっと完成。PSVANE WE300Bに火が入った。

早速アンプに挿して音出ししたいところだけれど、ひとつだけ改造しなければならない。わがアンプの整流部にはGaNダイオードが使われていて、スイッチオンとともに高圧がプレートにかかる。これは真空管の寿命に関わると言われていて、以前から気にはなっていた。これを機会にスロースターター機能を入れることにした。その回路の検討と部品集めに数週間かけ、やっと完成。PSVANE WE300Bに火が入った。

なおスロースターター機能部については別のコラムで報告する予定。

さて、音である。

エージング進むうちに「うーむ」とうなってしまった。噂のとおりで、PX300Bとは大違い。この音は確かに病みつきになる.

立体的な空間の描写の巧みさ、高い周波数域をうまく処理し、人間の感性に素直に寄り添う自然な響き。なによりも心にしみわたる音楽表現のすばらしさ。

世の人々がWE300Bの虜になる理由がよくわかる。

この音を半導体で出せるだろうか。だいぶ自信がなくなった。と同時に、この音を目指したいという意欲が湧いてくる。

おもしろいことに、この真空管は二つのフィラメントが並列接続されていて、そのうちの片側が最初に切れた。ややゲインは低くなるもののそれでも音は出た。そのまま様子を見ていると、案の定であるがもう片方も切れて完全にアウト。

もう一本は無事に生きている。しかしこれではどうにもならない。

しかしそれにしても思ったよりも早く切れたことよ。まだまだ大丈夫と思っていたので、ちょっとがっかりした。

さてこれからどうするか。

PX300Bは値段相応で、本家本元に及ぶはずもない。同じものを買い直してもおもしろくない。

本家のWEは無理だとしても、できるだけそれに近いものが手に入ったらと妄想を始めた。

まず最初に候補に挙がったのが、以前から海外のブログで見かけているELROG ER300B。評判が高いけれど値段も高い。

次に候補に挙がったのは、現在生産されているもののなかでWE300Bに最も近いと言われるPSVANE WE300B。近いとは言っても、「絶対に本家には追いつけない」という注釈付き。

名前がかなり微妙で、メーカーは自信があったのかもしれないけれどWE○○と謳ったのはちょっと混乱のもとになりかねない。

能書きはそれまでにして、ぶつを手に入れなければなにごとも始まらない.

ということである日、我が家にやってきた。

なおスロースターター機能部については別のコラムで報告する予定。

さて、音である。

エージング進むうちに「うーむ」とうなってしまった。噂のとおりで、PX300Bとは大違い。この音は確かに病みつきになる.

立体的な空間の描写の巧みさ、高い周波数域をうまく処理し、人間の感性に素直に寄り添う自然な響き。なによりも心にしみわたる音楽表現のすばらしさ。

世の人々がWE300Bの虜になる理由がよくわかる。

この音を半導体で出せるだろうか。だいぶ自信がなくなった。と同時に、この音を目指したいという意欲が湧いてくる。

遅延起動回路 ― 2023年11月26日 21時10分52秒

PSVANE WE300B SEアンプのB電源について。ダイオード整流なので、このままではフィラメントがまだ冷たいうちにプレートに高圧がかかり、まことに具合が悪い。ほんらいならここはWE274Bを使うべきなのだろうが、そうも事情が許さない。

そこで遅延起動回路が必要となる。

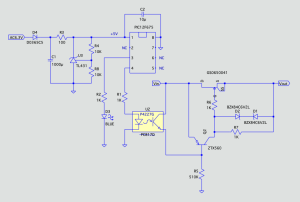

回路図は以下のとおり。 GaNをそのままスイッチとして使うことはできない。ちょっと工夫が必要でインバーテッド・ダーリントン接続すると、これが可能となる.

タイマー機能はPIC12F675で実現。およそ70秒でONとなる。立ち上がるまでの間、青色LEDが点滅するようにした。555タイマーという手も考えたが、部品が少なくて済むのといろいろな機能を盛り込むことができので、一度使い始めると病みつきになる。

実装の様子。 動作させてみるとON/OFF時には一切無音で、まことに気持ちがよい。

動作させてみるとON/OFF時には一切無音で、まことに気持ちがよい。

そこで遅延起動回路が必要となる。

回路図は以下のとおり。 GaNをそのままスイッチとして使うことはできない。ちょっと工夫が必要でインバーテッド・ダーリントン接続すると、これが可能となる.

タイマー機能はPIC12F675で実現。およそ70秒でONとなる。立ち上がるまでの間、青色LEDが点滅するようにした。555タイマーという手も考えたが、部品が少なくて済むのといろいろな機能を盛り込むことができので、一度使い始めると病みつきになる。

実装の様子。

最近のコメント