13D2 ラインアンプの定電流回路 ― 2014年12月02日 22時45分07秒

FN1241のエージングが終盤に入りつつある。それはよかったのだが、フェーダーを-25dB以上に上げるとハム音が聞こえてくることが気になり始めた。

パワーアンプまでバランス・アンプである。ハム音がするなどよっぽどヘマをしなければするはずがない。電源トランスからの誘導ハムだろうか。しかし、スイッチオン直後は現象が現れず、あきらかに真空管が温まったところから現象が起動する。

ということは増幅回路に問題があると考えなければならない。こんな単純な回路なのに。。

思い起こせば気になることはあった。定電流回路に6DJ8を用いたのだが、三極管なので定電流機能としてはあまり性能はよくない。13D2の共通カソード点をオシロスコープで確認すると10mVp程度のリップルが見える。

定電圧放電管などを駆使して、定電流回路のマイナス電源のリップルを抑制してみると、確かにハム音も小さくなる。原因はここだった。

さて恒久対策をどうするか。正攻法は、五極管を使った定電流回路にすることである。一瞬そうしようかと考えた。しかし、回路が複雑になるのが気に入らない。

いさぎよく抵抗一本にしたらどうか。そもそもこのアンプはバランス信号を受け取るのだから、自分自身が差動増幅である必要はそれほどない。

で、VAR 1KΩに入れ替えた。定電流回路関係をとりはずすとシャーシー内部はガランとなった。

ハンダ付けから1日おいて聴いてみた。まだ高域に荒さがあるが、やってよかったとわかった。細かな表情がますます出てくるようになった。おもしろいことに、古い落語のCDでもそのことが如実にわかる。声が滑らかになり、聴いていて楽しい。腹の底から笑える。

音が落ち着くのには、あと数日はかかるだろう。

パワーアンプまでバランス・アンプである。ハム音がするなどよっぽどヘマをしなければするはずがない。電源トランスからの誘導ハムだろうか。しかし、スイッチオン直後は現象が現れず、あきらかに真空管が温まったところから現象が起動する。

ということは増幅回路に問題があると考えなければならない。こんな単純な回路なのに。。

思い起こせば気になることはあった。定電流回路に6DJ8を用いたのだが、三極管なので定電流機能としてはあまり性能はよくない。13D2の共通カソード点をオシロスコープで確認すると10mVp程度のリップルが見える。

定電圧放電管などを駆使して、定電流回路のマイナス電源のリップルを抑制してみると、確かにハム音も小さくなる。原因はここだった。

さて恒久対策をどうするか。正攻法は、五極管を使った定電流回路にすることである。一瞬そうしようかと考えた。しかし、回路が複雑になるのが気に入らない。

いさぎよく抵抗一本にしたらどうか。そもそもこのアンプはバランス信号を受け取るのだから、自分自身が差動増幅である必要はそれほどない。

で、VAR 1KΩに入れ替えた。定電流回路関係をとりはずすとシャーシー内部はガランとなった。

ハンダ付けから1日おいて聴いてみた。まだ高域に荒さがあるが、やってよかったとわかった。細かな表情がますます出てくるようになった。おもしろいことに、古い落語のCDでもそのことが如実にわかる。声が滑らかになり、聴いていて楽しい。腹の底から笑える。

音が落ち着くのには、あと数日はかかるだろう。

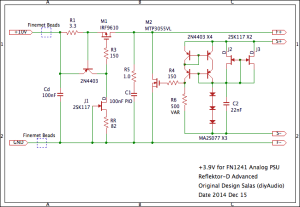

FN1241 and Reflektor-D ― 2014年12月15日 18時08分43秒

FN1241の電源周りを見直し、すべてのパスコンに1Ωをシリーズ接続したところ、大幅な改善を見ることができた。これが前回までのお話。

その後、音がこなれてくるに従って新たな問題が見えてきた。まるで大きな山を超えたら、その先にもっと高い山が控えていたというところか。高い方にエネルギーが偏り、耳が痛くなるばかりではなく、亡霊のように妙な響きがつきまとうことさえある。

さて原因はなにか。全体としては改善されているのだから、作業の方向性は間違っていない。何か見落としているところがあるに違いない。

いろいろ考えた結果Reflektorを疑い始めた。現在diyAudioで公表されている回路図と比べると、私なりに手を加えたところがあってすべてが同じではないが、これまで苦労しながら追い込んできた回路なり定数なので、密かにこちらのほうが良い音だという自信は持っていた。

しかし、ことここに至って、過剰な自信は前進を妨げるだけ。謙虚になる必要がある。ReflektorではZobelの値と質が音に最も影響をあたえることは公知の事実である。ほんとうにZobel値は適切であるといえるのか。自分が設定した値は的を外しているのではないか。ここを疑わなければならない。

こうなるとあとは手を動かして確認するだけである。まず手始めにクロック発振器の電源から着手。続いてデジタル系電源。そして最後にアナログ系電源とつぎつぎとZobelをdiyAudio標準値に変更していった。すべての変更が完了した時、音は激変した。エネルギースペクトルが低い方にまで十分に行き渡り、躍動的かつ表情豊かな音が飛び出してきた。空間に音楽が充満している。

FN1241のパスコンとZobelとは、考えてみると密接につながっている。パスコンを最適化したのなら、当然Zobelも変更されるべき。じつに理にかなっている。

これでよい一年の締めくくりを迎えることができそうだ。

Reflektor-Dの変更点

旧 C1=22nF Teflon

新 C1=100nF Paper in Oil(ロシア製オイルコン)

他に、ファインメット・ビーズを電源入力端に挿入。

その後、音がこなれてくるに従って新たな問題が見えてきた。まるで大きな山を超えたら、その先にもっと高い山が控えていたというところか。高い方にエネルギーが偏り、耳が痛くなるばかりではなく、亡霊のように妙な響きがつきまとうことさえある。

さて原因はなにか。全体としては改善されているのだから、作業の方向性は間違っていない。何か見落としているところがあるに違いない。

いろいろ考えた結果Reflektorを疑い始めた。現在diyAudioで公表されている回路図と比べると、私なりに手を加えたところがあってすべてが同じではないが、これまで苦労しながら追い込んできた回路なり定数なので、密かにこちらのほうが良い音だという自信は持っていた。

しかし、ことここに至って、過剰な自信は前進を妨げるだけ。謙虚になる必要がある。ReflektorではZobelの値と質が音に最も影響をあたえることは公知の事実である。ほんとうにZobel値は適切であるといえるのか。自分が設定した値は的を外しているのではないか。ここを疑わなければならない。

こうなるとあとは手を動かして確認するだけである。まず手始めにクロック発振器の電源から着手。続いてデジタル系電源。そして最後にアナログ系電源とつぎつぎとZobelをdiyAudio標準値に変更していった。すべての変更が完了した時、音は激変した。エネルギースペクトルが低い方にまで十分に行き渡り、躍動的かつ表情豊かな音が飛び出してきた。空間に音楽が充満している。

FN1241のパスコンとZobelとは、考えてみると密接につながっている。パスコンを最適化したのなら、当然Zobelも変更されるべき。じつに理にかなっている。

これでよい一年の締めくくりを迎えることができそうだ。

Reflektor-Dの変更点

旧 C1=22nF Teflon

新 C1=100nF Paper in Oil(ロシア製オイルコン)

他に、ファインメット・ビーズを電源入力端に挿入。

Relfekto-D 基板 ― 2014年12月15日 19時36分18秒

13D2ラインアンプの様子 ― 2014年12月15日 19時38分59秒

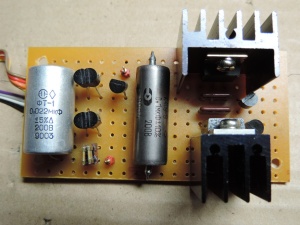

ついでにラインアンプの内部の様子。

定電流回路をそっくり削除してしまったので、真ん中のMTソケットまわりががらんとなった。まことにシンプル。いままでの複雑な回路はなんだったのかと拍子抜けがする。

定電流回路をそっくり削除してしまったので、真ん中のMTソケットまわりががらんとなった。まことにシンプル。いままでの複雑な回路はなんだったのかと拍子抜けがする。

妻とパイプオルガン(1) ― 2014年12月16日 10時48分20秒

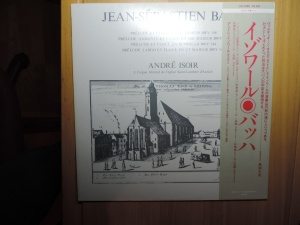

いまからおよそ35年ほど前の事になるが、ある女性が私のところを訪ねてきた時、部屋においてあったオーディオ装置に興味を持ち、「音を聴いてみたい」と言ってくれた。

何をかけようか少し迷ったが、当時ワンポイント録音で有名だったカリオペ・レーベルから出されていたイゾワールのバッハをLPプレーヤーに載せた。当時使っていたのはマイクロ精機DD-8、カーリッジはシュアーV15 typeⅢ、アンプはK式、スピーカーはパイオニアPE-201であったと記憶する。

その女性とはその後結婚することになり、今はパイプオルガンの練習に毎日励んでいる。知り合った頃、妻はほとんどクラシック音楽にも、パイプオルガンにも興味がなかった。あのとき、このレコードを演奏しなかったなら、私たちの人生はもしかしてかなり違ったものになっていたのかもしれない。

妻は今、2週間に一度のペースで先生のもとでレッスンを受けている。そして年に数回であるが、定期的に東京から馬淵久夫先生をお招きし、有志の方々が集まって密度の濃い公開講座が開かれていて、それにも参加するようになった。先月、その練習会で妻が演奏することになり、緊張しながら臨んだと言う。

その馬淵先生。元日本オルガニスト協会会長、現在は副会長。そんな方からじきじきに教えてもらうのだから身の程知らずというのか、恐れ入るばかりである。

あるとき、妻が言い出した。「そういえば、あのレコードの解説を書いていたのは馬淵先生ではなかったかしら。」思い出のレコードだから、これだけは手元に残しておいていた。早速取り出して調べてみると、そこに先生のお名前があった。

驚きの声を上げならが、人生とは不思議なものだと二人で言い合ったものである。

何をかけようか少し迷ったが、当時ワンポイント録音で有名だったカリオペ・レーベルから出されていたイゾワールのバッハをLPプレーヤーに載せた。当時使っていたのはマイクロ精機DD-8、カーリッジはシュアーV15 typeⅢ、アンプはK式、スピーカーはパイオニアPE-201であったと記憶する。

その女性とはその後結婚することになり、今はパイプオルガンの練習に毎日励んでいる。知り合った頃、妻はほとんどクラシック音楽にも、パイプオルガンにも興味がなかった。あのとき、このレコードを演奏しなかったなら、私たちの人生はもしかしてかなり違ったものになっていたのかもしれない。

妻は今、2週間に一度のペースで先生のもとでレッスンを受けている。そして年に数回であるが、定期的に東京から馬淵久夫先生をお招きし、有志の方々が集まって密度の濃い公開講座が開かれていて、それにも参加するようになった。先月、その練習会で妻が演奏することになり、緊張しながら臨んだと言う。

その馬淵先生。元日本オルガニスト協会会長、現在は副会長。そんな方からじきじきに教えてもらうのだから身の程知らずというのか、恐れ入るばかりである。

あるとき、妻が言い出した。「そういえば、あのレコードの解説を書いていたのは馬淵先生ではなかったかしら。」思い出のレコードだから、これだけは手元に残しておいていた。早速取り出して調べてみると、そこに先生のお名前があった。

驚きの声を上げならが、人生とは不思議なものだと二人で言い合ったものである。

最近のコメント