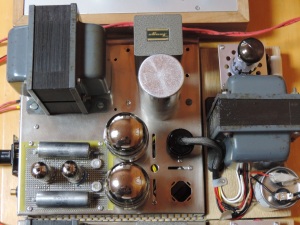

Dynaco MK3の改造(25)三結・無帰還に変更 ― 2018年01月03日 21時35分49秒

みなさま、あけましておめでとうございます。

元旦は仕事が入り、我が家は昨日から3日間の休みをいただいている。この時期としては気温は高めで吹雪にもならず、まことに静かな正月である。近くの公園では小さな子供がソリ遊びをしている声が聞こえてきた。

さて、「年の初めのためしとて♪」の懐かしい歌にあるように、昨年からの課題に挑戦する。

ターゲットはDynaco MK3。改造当初はメリットに目が行ったが、時間が経つにつれデメリットが目立ってきた。音が前に出るのは良いのだが、どこか詰まっている印象がつきまとう。気になり始めるとどうにかしたくなるものだ。

それで結局、三結、無帰還になった。

改造は簡単で、片チャンネルなら30分もかからない。KT-88のスクリーングリッドは一般に100Ωから1KΩ程度の発振防止用の抵抗をシリーズで入れる。以前は510Ω抵抗を入れていた。今回は、省スペースの目的もあってちょうど手元にあったファインメットビーズを使ってみた。

回路図は以下の通り。

U1とU3のカソード抵抗270Ωはそのまま残してカソード同士をジャンパー線で接続する。こうすると初段は差動増幅となり、ゲインが増大する。測定したら仕上がりゲインは31dBとなった。ちょっと高めであるが、ゲインが高いと音も躍動感が増すように感じるのでこのままとする。

作りっぱなしではいけない。早速歪率を測定する。

周波数による歪率の差はわずかで、ほぼ揃っている。カーブは典型的な無帰還アンプそのものである。スピーカーシステムの能率が高いので5Wまで測定しておけば十分である。

シミュレーションと比べると実測値とおおよそ一致した。

ちなみに、このときに KT88のアイドリング電流は55mAに設定している。

周波数特性を測定したら、-3dBポイントは35KHzであった。

さて、出てきた音はどうか。

実にいい。何か今までつっかえていたものが取れ、のびのびしていて気持ちが良い。心まで晴れやかになってくる。やはりアンプは無帰還に限るのか。それとも、高帰還アンプで良い音に仕上げるためにはそれ相応のノウハウが必要だということだろうか。

ただ気になるのは、ダンピングファクターが小さいためなのか、低音がボンつく場合がないでもない。これを抑えようとすると、おそらく全体に活気が失われていく可能性がある。これは今後の課題だろう。

元旦は仕事が入り、我が家は昨日から3日間の休みをいただいている。この時期としては気温は高めで吹雪にもならず、まことに静かな正月である。近くの公園では小さな子供がソリ遊びをしている声が聞こえてきた。

さて、「年の初めのためしとて♪」の懐かしい歌にあるように、昨年からの課題に挑戦する。

ターゲットはDynaco MK3。改造当初はメリットに目が行ったが、時間が経つにつれデメリットが目立ってきた。音が前に出るのは良いのだが、どこか詰まっている印象がつきまとう。気になり始めるとどうにかしたくなるものだ。

それで結局、三結、無帰還になった。

改造は簡単で、片チャンネルなら30分もかからない。KT-88のスクリーングリッドは一般に100Ωから1KΩ程度の発振防止用の抵抗をシリーズで入れる。以前は510Ω抵抗を入れていた。今回は、省スペースの目的もあってちょうど手元にあったファインメットビーズを使ってみた。

回路図は以下の通り。

U1とU3のカソード抵抗270Ωはそのまま残してカソード同士をジャンパー線で接続する。こうすると初段は差動増幅となり、ゲインが増大する。測定したら仕上がりゲインは31dBとなった。ちょっと高めであるが、ゲインが高いと音も躍動感が増すように感じるのでこのままとする。

作りっぱなしではいけない。早速歪率を測定する。

周波数による歪率の差はわずかで、ほぼ揃っている。カーブは典型的な無帰還アンプそのものである。スピーカーシステムの能率が高いので5Wまで測定しておけば十分である。

シミュレーションと比べると実測値とおおよそ一致した。

ちなみに、このときに KT88のアイドリング電流は55mAに設定している。

周波数特性を測定したら、-3dBポイントは35KHzであった。

さて、出てきた音はどうか。

実にいい。何か今までつっかえていたものが取れ、のびのびしていて気持ちが良い。心まで晴れやかになってくる。やはりアンプは無帰還に限るのか。それとも、高帰還アンプで良い音に仕上げるためにはそれ相応のノウハウが必要だということだろうか。

ただ気になるのは、ダンピングファクターが小さいためなのか、低音がボンつく場合がないでもない。これを抑えようとすると、おそらく全体に活気が失われていく可能性がある。これは今後の課題だろう。

最近のコメント