TDS744Aを入手した ― 2024年05月30日 09時32分12秒

これまで使っていたTeltronix TDS350の仕様は、2ch, 周波数帯域200MHz, サンプリング1GSa/sとなっていて、オーディオ・アンプを開発する目的には十分な性能である。

しかし、DAC用のマスター・クロックの開発用途としては不十分な性能で、できればもっと高い周波数が扱えるものがあればと願っていた。しかし値段が高くなるのですぐには手が出せない。

あるとき某オークションに驚くべき低価格でTDS744Aが出品されていたのを発見。もちろん低い価格には訳があって、出品者の説明にはこうあった。「あるチャンネルだけがノイズが多い。ディスプレイに赤い”しみ”があって、今後大きくなる可能性がある。云々」

ちなみにスペックは、4ch, 500MHz, 2GSa/sと申し分ない。

このオシロスコープは4チャンネルなので、一つのチャンネルに不具合があってもさしたる不便はない。問題はディスプレイの”しみ”がどれだけ見にくくなるかで、だれもがこのことを気にしているらしく、ほとんど競合者がいない。

将来このことで問題になったときどうするか。幸いなことに外部ディスプレイが接続できるようVGA端子を備えている。これが決め手となって入札、落札となった。

届いて早速気になるディスプレイを見ると、ほとんど気にならない。ほかに不具合は見つからない。よいものを手に入れた。

このオシロ、海外では結構人気があるらしく、いろいろな方がYouTubeに修理方法などをアップしている。なかには、周波数帯域を1GHzに拡げるための裏技まで披露するものもあって、少々驚いてしまった。

しかし、DAC用のマスター・クロックの開発用途としては不十分な性能で、できればもっと高い周波数が扱えるものがあればと願っていた。しかし値段が高くなるのですぐには手が出せない。

あるとき某オークションに驚くべき低価格でTDS744Aが出品されていたのを発見。もちろん低い価格には訳があって、出品者の説明にはこうあった。「あるチャンネルだけがノイズが多い。ディスプレイに赤い”しみ”があって、今後大きくなる可能性がある。云々」

ちなみにスペックは、4ch, 500MHz, 2GSa/sと申し分ない。

このオシロスコープは4チャンネルなので、一つのチャンネルに不具合があってもさしたる不便はない。問題はディスプレイの”しみ”がどれだけ見にくくなるかで、だれもがこのことを気にしているらしく、ほとんど競合者がいない。

将来このことで問題になったときどうするか。幸いなことに外部ディスプレイが接続できるようVGA端子を備えている。これが決め手となって入札、落札となった。

届いて早速気になるディスプレイを見ると、ほとんど気にならない。ほかに不具合は見つからない。よいものを手に入れた。

このオシロ、海外では結構人気があるらしく、いろいろな方がYouTubeに修理方法などをアップしている。なかには、周波数帯域を1GHzに拡げるための裏技まで披露するものもあって、少々驚いてしまった。

MUSES72323電子ボリューム回路図フィクス ― 2024年05月30日 21時44分39秒

MUSES72323を使った電子ボリューム、これまで13D2+2N3634によるカソードフォロワをバッファアンプとしてきた。

これはこれで良かったのだが、バランス出力のホットとコールド間にやや大きな電圧差が生じ、これが気になっていた。できれば±5mV以内におさまることが理想。

これまでの実験から2N3634はかなりの実力があることがわかっている。この際、思い切って真空管を使わず2N3634だけにしたらどうかと考えた。

そこで2N3634によるエミッターフォロワーとし、出力の電圧バランスはベースーグランド間の抵抗(100KΩ)に半固定抵抗(20KΩ)を入れて、これで調整することにした。やってみると見事に動作する。

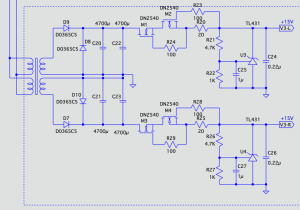

ということで回路図は次のようになった。まずはバッファー部、 続いて電源部。 バイポーラトランジスタでどれだけの音が出てくるかと、当初は心配したが、まったく杞憂だった。2N3634はすばらしい!

ということで電子ボリューム回路はこれで完全にフィクスした。

バッファー部分の実装の様子。写ってはいないがこの写真の下側に電子ボリュームコントロール基板がある。 ただひとつ問題がある。回路はいいのだが、使った電源トランスが良くなかったのか、それとも置き方が悪かったのか、トランスからの誘導でノイズが聞こえ、高能率のスピーカーでは少々気になる。これは追々対策することにするにしよう。

これはこれで良かったのだが、バランス出力のホットとコールド間にやや大きな電圧差が生じ、これが気になっていた。できれば±5mV以内におさまることが理想。

これまでの実験から2N3634はかなりの実力があることがわかっている。この際、思い切って真空管を使わず2N3634だけにしたらどうかと考えた。

そこで2N3634によるエミッターフォロワーとし、出力の電圧バランスはベースーグランド間の抵抗(100KΩ)に半固定抵抗(20KΩ)を入れて、これで調整することにした。やってみると見事に動作する。

ということで回路図は次のようになった。まずはバッファー部、 続いて電源部。 バイポーラトランジスタでどれだけの音が出てくるかと、当初は心配したが、まったく杞憂だった。2N3634はすばらしい!

ということで電子ボリューム回路はこれで完全にフィクスした。

バッファー部分の実装の様子。写ってはいないがこの写真の下側に電子ボリュームコントロール基板がある。 ただひとつ問題がある。回路はいいのだが、使った電源トランスが良くなかったのか、それとも置き方が悪かったのか、トランスからの誘導でノイズが聞こえ、高能率のスピーカーでは少々気になる。これは追々対策することにするにしよう。

最近のコメント